Absence et présence de la famille dans l’œuvre cinématographique de Charlie Chaplin

Morgane JOURDREN

Université d’Angers, laboratoire CIRPaLL

Introduction

Aux yeux de ce pays puritain et conservateur que sont les Etats-Unis de la fin du XIXe et du début du XXe siècles, la famille, au sens traditionnel du terme, incarne en grande partie le bonheur à l’américaine auquel chaque citoyen peut légitimement prétendre. Si l’on en juge par les images et les commentaires diffusés à l’époque par la presse écrite et notamment par les magazines, la famille constitue à la fois un gage d’américanité et le lieu privilégié où l’individu, homme ou femme, est censé s’épanouir. Seules quelques voix, dont celle de l’anarchiste et féministe Emma Goldman (1869-1940), s’élèvent en ce début du XXe siècle, pour dénoncer ce qui ne serait, dans l’esprit des contestataires de l’idéologie dominante, qu’une tromperie montée par les autorités politiques et religieuses pour mieux asservir les individus.

Si la famille se trouve au cœur de la représentation traditionnelle de l’américanité, cette institution sociale fait singulièrement figure de grande absente dans l’œuvre de Charles Chaplin, cinéaste, acteur, scénariste et producteur, qui monte sur scène, pour la première fois, à l’âge de cinq ans.

L’absence de représentation de la cellule familiale dans l’œuvre du cinéaste s’explique, du moins en partie, par le traumatisme d’une enfance marquée par une extrême misère, tant matérielle qu’affective, au sein d’une famille de pauvres « saltimbanques » dans un quartier crasseux de Londres. Le père, en proie à l’alcoolisme, abandonne le domicile conjugal et ses trois enfants, dont le petit Charles Spencer Chaplin, alors âgé de trois ans, et meurt prématurément à l’âge de trente-sept ans. La mère, chanteuse et actrice de music-hall qui guide les premiers pas de son fils vers son futur métier d’artiste, est internée dans un hôpital psychiatrique alors que Charles n’a que quatorze ans.

Le fait que les films de Chaplin ne comportent pas vraiment de scènes de bonheur conjugal reste également intimement lié à une vision plus générale du monde qui se dégage de l’œuvre du cinéaste. Celle d’un monde éclaté, souvent proche de l’absurde, où l’individu est constamment tiraillé entre le besoin d’enracinement et le besoin de fuir pour se jouer – comme le personnage emblématique de Charlot (« The Little Tramp ») – des multiples leurres de la société moderne et des diverses formes d’aliénation que celle-ci engendre.

-

Images de vie familiale dans l’œuvre de Chaplin

Dans l’œuvre de Chaplin, on trouve certes, çà et là, des scènes de vie familiale, mais à visée essentiellement burlesque et sans véritable portée sociologique.

C’est le cas dans Une journée de plaisir (A Day’s Pleasure, 1919), où un homme à la stature imposante provoque en duel un Charlot qui, en proie au mal de mer, a malencontreusement posé sa tête sur les genoux de son épouse. Dans Charlot et Mabel en ménage (Mabel’s Married Life, 1914), c’est, à l’inverse, un petit bout de femme, outrée de voir son époux flirter avec la femme de Charlot, qui tente d’étrangler sa rivale, avant de saisir son mari par le bras et de l’emmener sans ménagement.

Parmi ces scènes classiques du répertoire burlesque des débuts du cinéma muet, on retiendra aussi, dans la même veine, l’image d’un Charlot père de famille dans Charlot papa (His Trysting Place, 1914). Chargé par Mabel, son épouse (Mabel Normand), de s’occuper de leur petit dernier, Charlot non seulement promène l’enfant en le tenant par le haut de sa barbotteuse, mais le laisse aussi jouer avec un revolver et le place sans sourciller près d’un poêle brûlant. Là encore, il s’agit, surtout et avant tout, de camper un personnage burlesque, en décalage évident par rapport aux valeurs de la société dominante.

Dès les premiers films de Chaplin apparait ainsi toute une série d’images furtives, d’esquisses rapides qui jettent les bases d’une fresque filmique sur la société américaine.

Dans Une journée de plaisir (A Day’s Pleasure, 1919), l’on trouve, cette fois, le petit homme dans le rôle, en soi inhabituel, d’un père de famille qui souhaite goûter aux plaisirs d’une journée de repos auprès de son épouse et de ses enfants. Nous découvrons alors un Charlot endimanché, accompagné de son élégante épouse et de leurs deux fils, habillés en petits Charlots, qui s’installent dans une Ford modèle T pour passer une journée d’excursion à la mer.

Le périple sera toutefois jalonné d’incidents, qui viennent gâcher la promesse d’une belle journée. Du transat récalcitrant à bord du bateau aux soubresauts du moteur de la célèbre Ford T[1], les objets et la mécanique n’en font qu’à leur tête et prennent le dessus sur la volonté humaine. Les déboires que connait cette petite famille américaine, en butte, de surcroît, à une circulation perturbée sur le chemin du retour, appartiennent certes au répertoire burlesque, mais montrent également à quel point la machine fait désormais partie de la vie familiale, pour le meilleur et pour le pire.

L’on peut souligner également la façon dont Une journée de plaisir (A Day’s Pleasure 1919) s’organise autour d’un couple familier – un bon père de famille et une mère au foyer – tel qu’il est célébré par la presse, la publicité et les magazines de l’époque dans une Amérique du début du XXe siècle pétrie de puritanisme et/ou de valeurs victoriennes. La famille est présentée comme l’unité ou rouage fondamental de la société capitaliste, garant de l’ordre social, mais aussi comme le lieu où sont censées être canalisées les velléités de révolte ou la sexualité débridée susceptibles de déstabiliser l’équilibre de toute une société.

Ce portrait à visée à la fois comique et satirique d’une famille censée profiter pleinement des bienfaits de la « nouvelle société industrielle » est d’autant plus frappant qu’il est rare chez Chaplin. Le cinéaste, en effet, s’intéresse peu à la famille traditionnelle, préférant se focaliser sur le sort des êtres plus fragiles, comme les femmes seules en difficulté, les orphelins ou les enfants abandonnés et livrés à eux-mêmes.

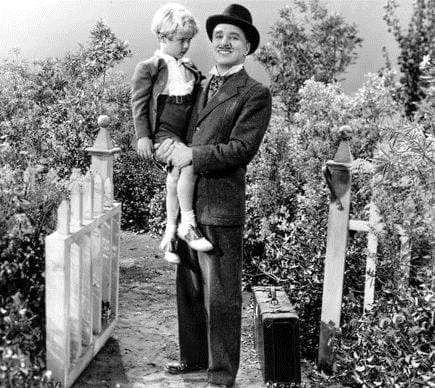

On pense naturellement au premier long métrage de Chaplin, Le Gosse (The Kid, 1921), qui montre à l’écran un nourrisson abandonné par une mère, seule et sans ressources. Trouvé à côté d’une poubelle, dans une ruelle sordide, par un pauvre vitrier – qui ne tardera pas à devenir, le temps d’un film, son père adoptif ou de substitution – ce Gosse constituera avec Charlot une famille singulière. Ensemble, ils formeront une équipe redoutablement efficace, le Gosse étant chargé de casser les vitres que le père viendra ensuite remplacer. Un partage ingénieux des tâches qui leur permettra de subvenir tant bien que mal à leurs besoins.

Réalisé à l’époque où les Etats-Unis connaissent une forte croissance économique qui ne saurait faire oublier des inégalités sociales grandissantes entre la majorité des citoyens et les « happy few », Le Gosse (1921) nous renvoie à l’enfance de Chaplin. Les décors du film ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les quartiers et logements délabrés du Londres victorien de la fin du XIXe, où a vécu le cinéaste.

Outre ce film où le Gosse plein de malice interprété par Jackie Coogan (1914-1984) incarne l’alter ego du jeune Chaplin, il y a, bien sûr, également la Gamine des Temps modernes (Modern Times, 1936), jouée par l’actrice Paulette Goddard (1910-1990). Son personnage féminin, au mémorable regard de pirate, couteau entre les dents, qui incarne une forme de fraternité avec les exclus, n’hésite pas à voler un régime de bananes pour les enfants des rues et ses petites sœurs affamées. Dans une autre scène, tiraillée par la faim, l’intrépide jeune fille fixe les pâtisseries dans la vitrine d’une boulangerie avant de voler un pain. En fuyant la police, la Gamine croise le chemin de Charlot et entame avec lui une histoire pleine de rebondissements dans un monde hostile où les personnages chapliniens en sont réduits à user d’expédients pour survivre.

Comme l’a suggéré José-Augusto Franca, l’imaginaire de Chaplin reste profondément marqué par la mémoire d’innombrables enfants victimes de différentes formes d’esclavage[2]. L’Amérique présentée à l’écran par Chaplin a ainsi indéniablement un air de famille avec l’Angleterre de Charles Dickens (1812-1870), auteur de mémorables portraits littéraires de jeunes enfants issus de l’univers victorien. Outre le roman de formation partiellement autobiographique de David Copperfield[3], Chaplin a d’ailleurs lu, bon nombre de fois, Oliver Twist[4], le récit d’un orphelin de mère, abandonné par son père, dont l’expérience douloureuse du monde a été plusieurs fois adaptée au grand écran. Oliver Twist comme Charlot sont deux laissés-pour-compte confrontés à un monde régi par la loi du plus fort où, pour survivre, la débrouillardise est de mise.

-

Du mythe de l’amour au désenchantement du mariage

Le monde à la fois chaotique et ordonné de Chaplin laisse entrevoir des espaces de rêve et de liberté dans lesquels naissent parfois des amours a priori impossibles entre des êtres issus de milieux différents.

C’est le cas, par exemple, dans Charlot veut se marier (A Jitney Elopement, 1915), un court métrage sur la relation entre un vagabond et une jeune fille de bonne famille. Séquestrée par son père qui veut marier cette dernière à un aristocrate, le Comte Chloride de Lime (Leo White), Edna (Edna Purviance) refuse de se soumettre aux injonctions paternelles et finit par s’enfuir avec Charlot pour échapper à ce mariage forcé.

Rares sont cependant les épisodes, chez Chaplin, où les aspirations de l’individu prennent le pas sur la loi imposée par la société. Généralement, c’est la société qui a le dernier mot et qui, d’une manière ou d’une autre, rattrape et contraint celui qui marche à contre-sens ou en dehors des clous.

Un roi à New York (A King in New York, 1957) est, à cet égard, des plus explicites. S’adressant à sa femme (Maxine Audley) qui demande le divorce, le Roi Shahdov (Charles Chaplin) résume leur mariage arrangé en ces termes : « Irène, nous avons toujours été bons amis, mais hélas, guère davantage. Comme vous le savez, notre mariage fut une affaire d’Etat. Vous n’avez pas été heureuse, et moi non plus ».

Le même constat amer est dressé par Ogden (Marlon Brando) et Martha Mears (Tippi Hedren) sur leur mariage raté dans La Comtesse de Hong Kong (A Countess from Hong Kong, 1967) : « Nous nous sommes laissés berner par notre désir de bonheur. J’allais dire d’amour, mais je ne crois pas que ni l’un ni l’autre sachons ce que ce mot veut dire », admet Martha. Son constat, sans appel, souligne le profond sentiment de vide et de lassitude né d’une union imposée par une société engoncée dans ses principes mortifères.

Le projet de mariage et de création d’une famille qui, selon le discours dominant et l’imaginaire populaire, étaient censés couronner l’amour entre deux êtres, apparait ainsi comme un véritable piège tendu à l’individu par la société pour mieux le tenir sous sa coupe. C’est d’ailleurs ce que dénonce Emma Goldman, pour qui le mariage et l’amour sont loin d’aller de pair. Loin de répondre aux mêmes besoins de l’individu, le mariage ne serait ainsi qu’un marché de dupes auquel sont contraints les époux par la société et par l’Eglise qui voient en l’institution un rempart contre toute velléité de désordre.[5]

En gardant à l’esprit ces idées de l’anarchiste la plus redoutée d’Amérique, le mariage ne serait-il pas un contrat financier plus ou moins contraignant ? Telle est la question que semble poser, en filigrane, Chaplin, lorsqu’il filme, par exemple dans Le Gosse (The Kid, 1921), le mariage d’une jeune fille convolant « en justes noces » avec un homme bien plus âgé qu’elle. Le gros plan sur les pétales qui se détachent du bouquet de roses de la mariée, piétinées par celui qui vient de devenir son époux, anticipe sur la nature réelle d’une relation qui semble relever davantage d’un arrangement financier que d’une relation amoureuse.

Le regard de la jeune épouse fait penser à celui, tout aussi perdu, de la jeune mère célibataire qui, après avoir abandonné son nouveau-né, envisage de mettre fin à ses jours. Aussi différentes que soient leurs trajectoires, les deux femmes ont des destins identiques, victimes de la même morale puritaine qui entend contrôler la sexualité des individus par le biais de l’institution du mariage.

Chaplin égratigne encore un peu plus l’institution matrimoniale dans L’Opinion publique (A Woman of Paris, 1923). Ainsi, lorsque Pierre Revel (Adolphe Menjou), rentier fortuné et séducteur invétéré, tente de rassurer sa maîtresse Marie Saint-Clair (Edna Purviance) sur l’avenir du couple qu’ils forment, il affirme que son prochain mariage avec une riche héritière ne changera rien et que tout continuera comme avant – comme si le mariage n’avait, en fin de compte, aucune importance. Au spectateur de se faire alors sa propre idée sur l’objet de ce contrat et de se demander s’il ne s’agit pas d’un simple arrangement financier entre « deux grandes fortunes », ainsi que le laisse entendre la formulation convenue du faire-part rédigé pour l’occasion. Et lorsque Revel se moque de la jeune femme qui rêve de mariage et d’enfants, celle-ci rétorque : « Je veux un vrai foyer, des enfants et un homme qui me respecte ». Le dialogue s’interrompt lorsqu’ils aperçoivent par la fenêtre un père de famille, les bras encombrés de multiples bagages, en train de traverser la rue devant sa femme et ses enfants. Deux gamins se querellent au beau milieu de la rue, alors que la mère agacée, un nourrisson dans les bras, les exhorte à avancer.

Devant cette scène d’une vie ordinaire, Pierre lance à Marie, non sans ironie : « Est-ce cela que vous voulez ? ».

Le mariage et la famille apparaissent ainsi, dans plusieurs films de Chaplin, à la fois comme un fardeau et un instrument d’oppression au service d’un système inique qui dénie à l’individu toute liberté. Sous couvert de protection de l’individu et de son droit au bonheur conjugal, le mariage est présenté comme un contrat dont les parties signataires sont créancières l’une de l’autre.

On retrouve cette même vision dans Monsieur Verdoux[6], un film parlant sorti en 1947, plus proche du drame que de la comédie, dans lequel un bon père de famille et employé de banque (Charles Chaplin) perd son travail suite au Krach de 1929 et choisit un bien étrange moyen pour régler ses problèmes financiers. Il n’hésitera pas à courtiser, séduire et épouser de riches veuves, avant de les assassiner en usant de multiples stratagèmes.

Ce virage professionnel macabre n’occultera pas la facette solaire de ce personnage clivé, soulignée d’ailleurs par le code hollywoodien qui montre l’être aimé dans un plan large baigné de lumière. Le retour à la maison familiale de Monsieur Verdoux s’accompagne ainsi des cris de joie de son fils Peter (Allison Roddan) et du sourire de son épouse handicapée Mona (Mady Correll). C’est toutefois la mort dans l’âme qu’il s’assoit auprès de son épouse, en fauteuil roulant, pour célébrer leur dixième anniversaire de mariage. Dès le lendemain, il repart s’occuper de ses affaires. Après tout, « Business is business », comme le répète cet acharné de « travail », polygame cynique – mais aussi époux modèle et bon père de famille – qui s’approprie, de bien curieuse manière, le mythe du self-made man dans ce film des plus sombres.

Dans son article sur le couple chez Chaplin, Francis Bordat note que presque tous les couples chapliniens « sont entachés, au mieux, d’un pessimisme discret, au pire, d’une dérision affichée – qui se transforme parfois en la plus féroce des satires. Faire des enfants prête aussi à rire : la fécondité des comparses de Charlot fait régulièrement l’objet de moqueries appuyées[7] ».

Pour illustrer ces propos, rappelons la séquence dans Charlot policeman (Easy Street, 1917) où Edna (Edna Purviance), jeune missionnaire qui a remis Charlot dans le droit chemin, et le petit homme, devenu policier, rendent visite aux familles dans le besoin dans un quartier mal famé de la ville. A la vue d’une famille qui ne compte pas moins de dix enfants, le jeune policier salue le père, un homme chétif et souffreteux, et le congratule chaleureusement pour avoir fait montre d’une telle vitalité. Quelques instants plus tard, voilà Charlot qui lance à la volée des poignées de grain en direction de l’impressionnante progéniture, comme s’il était entouré de poussins dans une basse-cour.

On trouve dans d’autres films de Chaplin ce même type de vision imprégnée d’humour, de critique sociale et de compassion vis-à-vis de ces familles nombreuses que la presse de l’époque cite en exemple. C’est le cas dans Charlot artiste peintre (The Face on the Bar Room Floor, 1914)[8] où Charlot, cette fois-ci artiste peintre, voit un bourgeois prospère dont il est en train de tirer le portrait lui ravir son modèle et amour, Madeleine (Cecile Arnold). Plusieurs années après cette douloureuse rupture, le peintre aperçoit, dans un parc, celle qu’il a toujours aimée, entourée de sa famille. Bien qu’étant tombé dans la déchéance après ses déboires sentimentaux, Charlot laisse échapper un soupir de soulagement en regardant le mari pousser un landau, suivi de quatre autres enfants et de Madeleine, devenue une véritable mégère.

-

L’impossible réconciliation des contraires

Compte tenu de la défiance que nourrit le cinéaste à l’égard de « l’institution familiale », il devient difficile de prendre au pied de la lettre toutes les fins heureuses qui clôturent les films tels que Le Gosse (The Kid, 1921), L’Emigrant (The Immigrant, 1917) ou Une vie de Chien (A Dog’s Life, 1918).

L’on peut, en effet, se demander si Charlot finit réellement par quitter les bas-fonds et s’installer dans une magnifique villa avec le Gosse et sa mère, devenue une grande cantatrice, pour former une « nouvelle famille ». De même, l’on ne peut que légitimement s’interroger sur le happy ending qui nous est proposé à la fin de L’Emigrant, lorsque Charlot conduit sa nouvelle conquête jusqu’au bureau des licences de mariage et à l’église, suggérant de la sorte qu’ils « seront unis pour la vie et auront beaucoup d’enfants », comme le voudrait la formule consacrée.

Derrière cette histoire qui tient du conte de fée pointe assurément le sourire amusé du cinéaste. La fin d’Une vie de Chien, ce court métrage dans lequel Charlot et sa bien-aimée portent un regard attendri sur Scraps (Mutt[9]) en train d’allaiter ses chiots, est de même facture.

Une nouvelle fois, Chaplin donne libre cours à la subtile ironie dont il est capable à l’égard des conventions, notamment lorsqu’il joue avec les codes utilisés par l’industrie cinématographique.

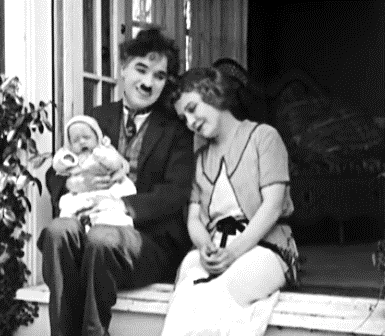

Le rêve d’une vie à deux d’abord, puis celui d’une nombreuse descendance, est également au cœur du film Les Oisifs (The Idle Class, 1921). Charlot se laisse aller une nouvelle fois à la rêverie, cette fois-ci à la vue d’une belle cavalière qui manifestement n’appartient pas au même monde que lui. S’ensuivent des enchaînements rapides (avec fermeture et ouverture en fondu). Charlot s’imagine en train de lui porter secours dans un geste on ne peut plus chevaleresque par lequel il est censé gagner l’amour de la dame. Mais l’image finale du petit homme mis à l’écart du monde auquel appartient la belle cavalière ramène le spectateur à la réalité et suggère qu’il ne faut pas accorder du crédit à ce type de contes de fée auxquels le cinéma et la presse nous ont habitués, pas plus qu’il ne faut prendre au pied de la lettre ce cliché très hollywoodien d’une famille comblée assise sur les marches d’une maison – Charlot tient un bébé sur ses genoux, son épouse pose délicatement sa tête sur son épaule.

Cette image par trop idyllique d’un couple qui nage en plein bonheur se décline sous une autre forme dans Les Temps modernes.

Ainsi, lors de leurs déambulations, Charlot et la Gamine assis dans l’herbe, assistent à une scène quasi-cinématographique dans laquelle une femme au foyer étreint tendrement son époux au moment où celui-ci s’apprête à quitter leur coquet pavillon pour se rendre au travail. Sous le charme de ce spectacle, Charlot se prend aussitôt à rêver de créer un foyer avec la Gamine : « Tu nous imagines dans une petite maison comme celle-là ? ». Après s’être laissé aller à la rêverie[10], il s’exclame avec enthousiasme : « J’y arriverai ! Nous aurons une maison, même si je dois travailler pour cela », mais leur rêve est interrompu par l’arrivée d’un policier, prêt à chasser les deux vagabonds de ce « beau quartier ».

Ce n’est donc pas dans une maison douillette mais sur la route que les deux comparses se retrouvent, main dans la main, à la fin du film. Seuls, mais ensemble, tournant le dos à une société qui les rejette et libres d’imaginer qu’au-delà de l’horizon les attend un avenir meilleur.

A l’heure où la société dominante fait miroiter la promesse d’un bien-être pour tous, c’est bel et bien un vent de liberté, plus puissant que tout, qui souffle à travers les films de Chaplin.

C’est sans aucun doute la fin du Cirque (The Circus, 1928) qui témoigne le mieux de l’impossible réconciliation des contraires dans l’univers chaplinien. Alors que Merna (Merna Kennedy), la jeune et belle écuyère ne supporte plus d’être martyrisée par son père, le directeur du cirque, Charlot refusera, afin de la protéger, de s’enfuir avec elle. Il s’emploiera même à convaincre Rex (Harry Crocker), le funambule, son rival en amour, de demander Merna en mariage, sacrifiant ainsi son propre bonheur. Le burlesque tombe alors momentanément dans le tragi-comique, lorsque Charlot mime le désir de la jeune écuyère de fonder une famille : un projet peu compatible avec celui d’un vagabond décidé à poursuivre sa route, plutôt que de continuer à faire rire sur commande.

Comme l’a observé Francis Bordat : « Notre héros s’associe peu, par crainte de s’enchaîner[11] ». Film après film, le petit homme se montre prêt à payer le prix qu’il faut pour rester libre, jusqu’à emmener les deux tourtereaux se marier à l’église, et à leur jeter une pluie de confettis dans un rituel censé leur apporter prospérité et fertilité. A travers toutes ces images faussement mélodramatiques et non dépourvues d’une certaine ironie, le cinéaste donne ainsi habilement des gages de conformité idéologique aux institutions religieuses et politiques qui surveillent ce que les réalisateurs sont censés, ou non, montrer à l’écran[12].

Si le cirque symbolise ici la société, avec tout ce que cet espace de spectacle représente de partages et divertissements, de plaisirs familiaux et esthétiques, le héros chaplinien préfère finalement quitter ce lieu, réel et métaphorique, où se déroulent des performances toujours calibrées.

Comme le poète transcendentaliste américain, Ralph Waldo Emerson (1803-1882) à qui on doit le concept de self-reliance[13], le personnage, à la fois burlesque et poétique de Charlot, semble nous exhorter à nous fier à notre intuition et à notre bon sens, et non pas à l’avis de la majorité : « Celui qui veut accéder au statut d’être à part entière doit sortir des sentiers battus[14] ». Dans un esprit analogue, le vagabond chaplinien trace sa route, hors du cercle du cirque, hors des sentiers battus, avec ses petits haussements d’épaules et ses coups de pied en arrière. Peu importe le prix à payer en termes de solitude pourvu que l’on puisse jouir de quelques instants de pure poésie et d’ataraxie.

Conclusion

Ainsi donc, la grande absente de l’œuvre de Charlie Chaplin n’est autre que la famille, au sens traditionnel du terme, que le cinéma, outre-Atlantique, et toute une presse d’une bonne partie du XXe siècle s’évertuent à représenter comme la clé de voûte du bonheur à l’américaine.

A l’inverse des productions hollywoodiennes et des magazines américains qui paraissent à l’époque, le monde de Chaplin, en effet, ne laisse guère de place aux images de couples heureux entourés d’enfants. L’univers chaplinien, bien au contraire, est peuplé d’orphelins, de femmes seules, d’êtres déracinés et en rupture de ban avec le reste de la société.

Les rares images de félicité conjugale qui apparaissent dans les films de Chaplin ne sont ainsi pas à prendre au pied de la lettre et cachent sous l’apparence d’une adhésion du cinéaste aux valeurs de la société dominante, censure oblige, une profonde ironie vis-à-vis des clichés hollywoodiens et des représentations journalistiques. L’imaginaire populaire autour de la famille n’a pas sa place dans la vision d’un monde aux confins de l’absurde qui se dégage de l’ensemble de l’œuvre de Chaplin.

Pour autant, que ce soit à travers le personnage de Charlot ou d’autres personnages comme Calvero et Ogden, s’exprime un réel besoin de tendresse, de complicité, de protection mutuelle entre êtres humains, en fin de compte, un besoin de famille en quelque sorte, que les protagonistes du théâtre chaplinien comblent à leur façon. Mais là où la société dominante ne peut envisager l’institution du couple, du mariage et de la famille que sous l’angle de la permanence, les liens entre deux êtres tels que le conçoit le père de Charlot ne peuvent être qu’éphémères, peut-être pour mieux en préserver la beauté et l’authenticité en évitant l’usure du temps et l’écueil de la routine. Si cette relation est née sous le signe de l’amour, elle n’est point le gage d’une vie familiale à venir, tant s’en faut. Le regard quelque peu désabusé que porte Charlie Chaplin sur les contes de fée dont raffolent la presse et le public n’empêche pas, cependant, le cinéaste de croire aux élans de désir et de tendresse entre deux individus et ce, jusque dans la séquence finale de son dernier film, La Comtesse de Hong Kong (A Countess from Hong Kong, 1967) qui voit Ogden, le diplomate déchu, et Natacha, l’ancienne prostituée, disparaître « vers une fin dangereusement ouverte[15] au milieu des couples qui dansent sur la piste[16] ».

Ainsi donc, d’un film à l’autre, le héros chaplinien, jaloux de sa liberté, évolue dans un univers, certes chaotique et aux confins de l’absurde, mais où pointe toujours au hasard des rencontres la promesse d’une union, au sens platonicien du terme, si fugace et incertaine soit-elle, entre deux êtres ou plutôt entre deux âmes, à l’écart du tumulte du monde et en dehors des normes érigées par la société.

Bibliographie

BAZIN, André et ROHMER, Eric, (préface François Truffaut), Charlie Chaplin, Paris, Editions du Cerf, 1972.

BORDAT, Francis, « Le couple chez Chaplin » in CinéCouple n° 1, automne 2016/automne 2020, https://cinecouple.hypotheses.org, consulté le 5 avril, 2023.

CHAPLIN, Charles, My Autobiography, New York, Penguin Books, 1987.

EMERSON, Ralph Waldo, Essays and Lectures, New York, The Library of America, 1983 (1832-1860).

FRANCA, José-Augusto, Charles Chaplin, le “Self-Made Myth”, Lisbonne, Inquérito, 1954.

GOLDMAN, Emma, « Marriage and Love » in Anarchism and Other Essays, Second Revised Edition, New York-London, Mother Earth Publishing Association, 1911.

MALAND, Charles, Chaplin and American Culture, The Evolution of a Star Image, New jersey, Princeton University Press, 1989.

NYSENHOLC, Adolphe, Charles Chaplin, L’âge d’or du comique, Paris, L’Harmattan, 2002.

PAYNE, Robert, The Great Charlie, London, Pan Books, 1957.

THOREAU, Henry David, Walden and Other Writings, New York, The Modern Library, 1950.

[1] La Ford T, symbole de « l’American Way of life », est conçue et fabriquée par l’ingénieur et industriel américain Henry Ford (1863-1947). Le discours publicitaire qui accompagne la sortie des chaines de la première automobile américaine produite en série à partir de 1908 et qui célèbre sans retenue « les vertus » du taylorisme et du fordisme, inspire à Chaplin l’un de ses chefs-d’œuvre, Les Temps modernes (1936). Le cinéaste y dépeint, en effet, avec beaucoup d’humour et de justesse, l’envers du décor à travers les mésaventures de Charlot et pointe du doigt l’inhumanité des nouveaux modes de production.

[2] FRANCA, José-Augusto, Charles Chaplin, le « Self-Made Myth », trad. du portugais par V. de Villeneuve de Mons et l’auteur, Lisbonne, Inquérito, 1954.

[3] DICKENS, Charles, David Copperfield, publié pour la première fois, entre 1849 et 1850. Voir DICKENS Charles, La vie et les aventures personnelles de David Copperfield le jeune, trad. de l’anglais par Sylvère Monod, Paris, Flammarion, 1978.

[4] DICKENS, Charles, Oliver Twist, publié pour la première fois en épisodes mensuels dans le magazine Bentley’s Miscellany, entre 1837 et 1839. Voir DICKENS Charles, Les aventures d’Oliver Twist, trad. de l’anglais par Sylvère Monod Paris : Hachette, 1971.

[5] goldman, Emma, « Marriage and Love », in Anarchism and Other Essays, second Revised Edition, New York-London: Mother Earth Publishing Association, 1911.

[6] Inspiré du tueur en série français Henri Landru (1869-1922), père de famille et célèbre homme d’affaires qui pratiqua plusieurs métiers et vécut dans le mensonge toute sa vie, avant d’être décapité pour le meurtre de onze femmes, le film de Chaplin installe le personnage de Verdoux dans le contexte post-Krach boursier des années 1920.

[7] Bordat, Francis, « Le couple chez Chaplin », in CinéCouple n° 1, automne 2016/automne 2020, p. 6, https://cinecouple.hypotheses.org, consulté le 5 avril, 2023.

[8] Film inspiré du poème « The Face upon the Floor » de Hugh Antoine d’Arcy (18431-1925), écrivain d’origine française connu pour ce texte poétique sur un peintre qui se met à boire après avoir été quitté par la femme qu’il aimait, séduite par l’homme dont il avait peint le portrait.

[9] Le nom du chien qui « interpréta » Scraps, le personnage canin d’Une vie de Chien, court-métrage dans lequel la lutte de l’animal pour la survie est à mettre en parallèle avec « la vie de chien » de Charlot dans une société qui lui est hostile. Cet alter ego dans le monde animal, ce chien errant qui l’aide à triompher des voleurs, lui rapporte un portefeuille bien rempli qui permettra à Charlot et à sa bien-aimée de commencer une nouvelle « vie de famille » à la campagne.

[10] Dans ce havre de paix, il suffit à Charlot de tendre le bras par la fenêtre pour cueillir sur l’arbre un fruit qu’il croque à pleines dents, de tendre la main pour manger du raisin, et il n’a qu’à héler la vache pour qu’elle remplisse à la demande et de son jet puissant le pot de lait qu’il tend sous l’animal. La séquence rêvée s’arrête sur l’image des deux comparses en train de partager un déjeuner préparé par la Gamine, dans le rôle caricatural de la parfaite femme au foyer.

[11] « Le couple chez Chaplin », op. cit., p. 9.

[12] Rappelons brièvement qu’au début des années 1950, Chaplin fut « blacklisted », autrement dit inscrit sur la « liste noire » des intellectuels accusés de communisme aux Etats-Unis, ce qui constitua l’une des causes principales de son exil en Suisse, en 1952. Son film Un roi à New York, réalisé en 1957, qui tourne en dérision l’hystérie anticommuniste qui submerge le pays à l’époque du maccarthysme, fut projeté aux Etats-Unis seize ans plus tard, en 1973.

[13] « Self-reliance » : capacité à agir en être libre et à se débrouiller par soi-même.

[14] « Whoso would be a man must be a nonconformist », Emerson, Ralph Waldo, « Self-Reliance », in Essays and Lectures, New York, The Library of America, 1983 (1841), p. 261.

[15] « C’est bien sûr un tango, une danse qui, depuis 1914 (Tango Tangles), est toujours associée chez Chaplin au désir et au risque amoureux », in « Le couple chez Chaplin », op. cit., p. 11.

[16] Ibid.