De l’autre côté de l’armoire, ou comment reconstruire une famille fracturée par la guerre grâce à la fantasy dans Le monde de Narnia

Célia JACQUET

Université d’Angers, laboratoire 3L.AM

Introduction

Raconter l’histoire rédemptrice d’une famille brisée par la guerre, sans insister sur les détails réalistes susceptibles de traumatiser les jeunes lecteurs, voici l’objectif que semble s’être fixé l’auteur et l’universitaire britannique connu sous le nom de C. S. Lewis (1898-1963). Cela n’empêcha pas l’écrivain qui connut lui-même les horreurs de la guerre, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, d’élaborer un univers parallèle qui reflète, de bien des façons, la rude réalité d’une famille en guerre.

Dans The Lion, The Witch and The Wardrobe – paru en français sous l’intitulé Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique[1] – Lewis met en scène une fratrie de quatre enfants évacués de Londres pendant l’opération « Blitz » : la « guerre éclair » lancée par Hitler contre l’Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme des milliers d’autres jeunes britanniques mis à l’abri au cours de cette offensive militaire qui ravagea les grandes villes anglaises, les enfants de la famille Pevensie connaitront la vie sous les bombes, et la séparation d’avec leurs parents.

Contrairement aux évacués réels, pour qui ce genre de déplacement fut rarement une partie de plaisir, Peter, Susan, Edmund et Lucy Pevensie poursuivront leur voyage au-delà des murs de la maison d’accueil. En passant par une étrange armoire pleine de manteaux, ils entameront un long périple dans un pays imaginaire – espace à tour de rôle féerique et cauchemardesque – avant de participer à une grande bataille contre les forces du Mal. Pour raconter cette lutte aussi héroïque que formatrice pour libérer un pays fantastique nommé Narnia, tombé sous le pouvoir d’une tyrannique Sorcière Blanche, l’histoire s’appuie sur maints échos et parallélismes à travers lesquels continuera à s’entrelire un pays réel, bombardé par un dictateur dans un monde beaucoup moins onirique.

La magie s’amorce, lorsque les quatre enfants séparés de leurs parents s’installent chez un mystérieux professeur doté d’un air de parenté avec l’auteur lui-même qui, à l’instar du professeur fictif, accueilli dans sa maison d’Oxford une dizaine d’enfants réfugiés au cours de la Seconde Guerre mondiale. A noter également qu’à la même époque, Lewis anima une série d’émissions radiophoniques où il eut pour habitude d’encourager le peuple britannique à garder l’espoir face aux bombardements et autres adversités de la guerre.

Ce même courant, optimiste et rassurant, souffle indéniablement à travers les Chroniques de Narnia (1950-1956) de C. S. Lewis : une série de récits fantastiques en sept volumes traduits en plus de quarante langues, considérés comme des classiques de la littérature jeunesse. En France, Lewis et sa fabuleuse saga dont L’Armoire magique constitue le second volet, sont restés à l’ombre de son ami et collègue, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), mais cet autre écrivain incontournable de la fantasy britannique commence à être mieux connu, surtout depuis la sortie de l’adaptation filmique du Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique (Andrew Adamson, 2005) dont il sera question dans le présent article.

Si le curieux pays dans lequel entrent les jeunes « évacués » résonne avec l’histoire et la culture britanniques, ce qui retiendra notre attention, c’est surtout la manière dont le basculement dans la fantasy ouvre la porte aux figures mythiques qui finiront par pallier l’absence des parents, sans les effacer complètement. Tout s’y passera effectivement comme si le fait de tourner le dos au monde en guerre « réelle » ouvrait la voie aux figures susceptibles de remplir, du moins provisoirement, le vide laissés par les parents. Et, malgré les bizarreries et incongruités rencontrées dans « le monde de l’autre côté de l’armoire », celui-ci fournira le topos et le langage pour dire une réalité qui, sans recours aux mythes et aux légendes, semblerait difficile, sinon impossible. L’histoire se compliquera encore, lorsqu’on découvrira une vieille prophétie selon laquelle la libération de Narnia des mains de l’autorité autocratique et abusive dépend de l’arrivée de quatre enfants d’Adam et Eve, condition pour que Narnia puisse retrouver son autonomie et sa gloire perdues.

Dans notre article, nous verrons comment la famille classique – construite autour d’un père, d’une mère et leurs enfants – cède à une configuration nouvelle, plus versatile. L’absence, en soi traumatique, des parents n’entravera effectivement pas la reconfiguration de cette unité fondamentale, grâce au concours des figures allégoriques à travers lesquelles continuera la construction identitaire. Et, après la répartition des rôles – celui du « père » étant confié au fils aîné (Peter), celui de la « mère » à la sœur ainée (Susan), les deux cadets (Edmund et Lucy) gardant leur statut « d’enfants » – le passage par « l’armoire magique » invitera la fratrie à se libérer des structures classiques.

Dans son ouvrage Les pouvoirs de l’enchantement, Anne Besson, spécialiste des genres de l’imaginaire, prête une capacité transformatrice aux fictions non-mimétiques, dotées, à ses yeux, d’un véritable « pouvoir sur le réel ». D’après Besson, « en nous tendant un miroir où l’on peut contempler nos peurs et nos espoirs », les récits issus des genres de l’imaginaire « ébranleraient quelques idées reçues, réintroduisant la possibilité de penser autrement la réalité dans laquelle nous vivons »[2].

Si, avec leurs rivalités, disputes et réconciliations, les enfants de ce récit forment une famille somme toute assez ordinaire, ils ne sont pas sans refléter bon nombre de liens de parenté culturels qui les associent au patrimoine européen. Pour mieux cerner ces divers apports à L’Armoire magique, nous commencerons par une évocation du parcours personnel de l’auteur. Nous verrons ensuite comment, en puisant dans diverses références à la mythologie, à la théologie, mais aussi à l’Histoire, l’adaptation filmique de L’Armoire magique d’Andrew Adamson finit par élargir l’idée même du concept de la « famille ».

-

Le portrait de famille de l’auteur

Afin de mieux comprendre l’étrange famille composée de faunes, sorcières, centaures, cyclopes, géants, satyres et autres créatures imaginaires du Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, commençons par brosser un portrait de leur créateur, fasciné par les contes que lui racontait sa nourrice irlandaise.

Né dans une famille protestante aisée d’origine galloise, à quelques kilomètres de Belfast, en Irlande, le jeune Clive Staple Lewis passait des heures à dévorer des ouvrages de la bibliothèque familiale – lieu tacitement analogue à l’espace de transformations que sera l’armoire-penderie pleine de manteaux à fourrure dans son futur récit.

Avec son frère Warren (1895-1973), il créa une histoire sur un royaume imaginaire peuplé d’animaux habillés, dotés de caractéristiques humaines, intitulée Chroniques de Boxen[3] : un récit (publié à titre posthume) dont on trouvera des échos dans l’univers découvert « à l’autre côté de l’armoire » par les enfants Pevensie.

L’enfance des deux frères fut marquée par la disparition de leur mère, morte du cancer, à l’âge de 47 ans, lorsque Clive n’avait que neuf ans. Plusieurs chercheurs ont souligné les similarités entre cette perte précoce et celle connue par son futur ami Ronald Tolkien, dont la mère mourut à 34 ans, et qui associa les royaumes du Hobbit et du Seigneur des Anneaux avec l’époque qui précéda cette disparition.

Deux semaines seulement après la mort de sa mère, le père de C. S. Lewis l’enverra poursuivre ses études dans un pensionnant en Angleterre – pays où il finira, quelques décennies plus tard, par faire carrière en tant qu’universitaire et écrivain : une suite plutôt logique pour ce passionné précoce de lecture et de création. Mais, avant ces succès académiques et littéraires, il lui fallut passer par des scolarisations plutôt traumatisantes ; expériences qu’il compara plus tard à un « camp de concentration ». Tyrannique au point de frôler le sadisme, le directeur de l’une des écoles fréquentées suscita une aversion telle, que pour la neutraliser, Lewis dressera un portrait d’un tout autre type d’enseignant, bien plus bienveillant, dans sa fiction.

Dans L’Armoire magique, lorsque Peter demande au professeur Kirke, qui les a accueillis dans son énorme manoir, s’il existait d’autres mondes que celui qui les entourait, celui-ci fournit une réponse oblique, en se demandant, à haute voix, ce que l’on enseignait aux enfants dans les écoles. Cette boutade revient à la fin du récit qui se termine par une exclamation similaire, en nous renseignant ainsi sur l’attitude de Lewis à l’égard des éducateurs peu soucieux de l’épanouissement de leurs élèves.

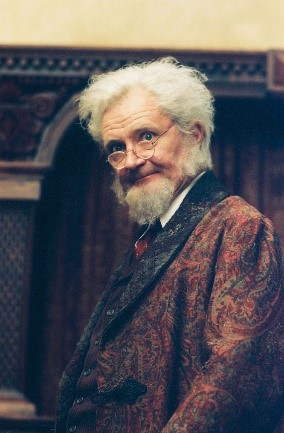

Ce personnage emblématique – l’un des « bons pères » de L’Armoire magique – semble lui avait été inspiré par un certain W. T. Kirkpatrick (1848-1921) : précepteur du jeune C. S. Lewis qui sauva de l’échec scolaire le futur universitaire et écrivain, tout en le préparant pour la prestigieuse université d’Oxford. Accompagné par cet ancien proviseur de collège, et ami de son père, le jeune homme découvrit la littérature classique pour laquelle il se prendra de passion. Avec l’aide de ce fervent rationaliste et athée, Lewis avancera sur le chemin des connaissances, et développera ses capacités d’expression et de raisonnement.

Au début de la Première Guerre mondiale, Lewis fut appelé sous les drapeaux, alors qu’il venait de passer ses examens d’entrée pour Oxford. Dans les tranchées françaises, il sera blessé par des éclats d’obus près d’Arras. Rapatrié et libéré des obligations militaires, en décembre 1918, il reprit ses études à Oxford où ce passionné de mythologie mènera ensuite de brillantes études de philosophie, lettres classiques et littérature médiévale, avant de devenir professeur de littérature du Moyen Age et de la Renaissance.

Son itinéraire spirituel, relaté de manière humoristique dans Le Retour du pèlerin (The Pilgrim’s Regress[4]) – une parodie allégorique du Voyage du pèlerin[5] de John Bunyan – se lit comme un parcours plutôt éclectique. Dans ses écrits, les éléments bibliques sont souvent d’autant plus complexes que l’ensemble s’imprègne d’effets d’émerveillement relativement peu soucieux des définitions théologiques. Par conséquent, ce qui mérite d’être retenu, c’est avant tout sa volonté de création d’un monde où tous les mythes – y compris ceux de la mythologie païenne et de la mythologie chrétienne – peuvent cohabiter et s’entre-nourrir.

Dans L’Armoire magique, l’homme des contradictions qu’était Lewis privilégie un sens du mélange qui autorise la coexistence des dryades, nains, sorcières, et centaures avec le Père Noël. On frôle alors parfois le carnavalesque où l’homme – créature parmi les créatures – se fait représenter par un animal, en trouvant sa place dans l’ordre mystérieux, à la fois préchrétien et chrétien du monde.

Il serait difficile de terminer ce portrait de l’auteur sans mentionner l’ultime forme de « fratrie » ou « famille » au sein de laquelle Lewis poursuivit ses réflexions : celle des « Inklings », formée par des écrivains amoureux de contes et de mythes. En soi légendaire, le club littéraire ainsi nommé fut créé, en 1933, à Oxford, pour réunir auteurs et universitaires – tels qu’Owen Barfield, Hugo Dyson, Roger Lancelyn Green, Colin Hardie, Charles Williams, et bien sûr, J. R.R. Tolkien et C.S. Lewis – à qui l’on doit beaucoup pour leurs apports à la fantasy : genre qu’il est possible de remonter jusqu’au Moyen age, voire à l’Antiquité, mais qui s’est développé surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en Grande-Bretagne.

Au cours de leurs réunions hebdomadaires – souvent dans un pub au nom prémonitoire de The Eagle and the Child (« L’aigle et l’enfant ») – ce groupe d’hommes menait de vives discussions sur les grands thèmes de la littérature et de la mythologie, ainsi que sur les récits bibliques et les mystères de la foi. Le nom qui les désigne tire son origine de l’expression « to have an inkling of something » (« avoir une idée ou une intuition »), tout en évoquant le liquide noire nécessaire à l’écriture (« ink », encre). Cela illustre l’esprit joueur qui animait ces rencontres informelles qui constituaient autant de moments pour boire et fumer que pour discuter, échanger, et commenter, dans une ambiance sérieuse et ludique, les textes en cours d’élaboration des Inklings.

-

Un monde brisé sans père

Lewis n’avait que seize ans, lorsqu’il imagina un faune chargé de paquets et portant un parapluie dans une posture très « British » au milieu d’une forêt enneigée – un décor enchanteur similaire à celui où la petite Lucy rencontrera un faune dans un récit écrit bien plus tard. Il fallut effectivement attendre que Lewis devienne universitaire, pour que ce signe avant-coureur – personnage aux pieds de chèvre échappé de l’antiquité – soit repris dans un contexte plus étoffé et réactualisé par une nouvelle guerre mondiale.

Quelque chose de crucial semble toutefois en place dès la première apparition de Monsieur Tumnus, la créature mi-homme mi-animal dotée d’un torse et d’un nom humains. Car même si ce personnage au corps velu, aux oreilles pointues, et aux pieds et cornes de chèvre ne sera pas inclus aux côtés du « lion » et de la « sorcière », dans le titre du second volume des Chroniques de Narnia, il n’est pas anodin que Lucy tombe précisément sur ce genre de figure hybride à sa sortie de l’armoire magique.

Voici comment le narrateur lewisien prépare ses lecteurs dans le paragraphe introductif au Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, où le mot « guerre » sera mentionné pour la première et dernière fois dans le livre :

Il était une fois quatre enfants qui s’appelaient Peter, Susan, Edmund et Lucy. Cette histoire raconte une aventure qui leur arriva lorsqu’ils furent éloignés de Londres, pendant la guerre, à cause des raids aériens. On les envoya chez un vieux professeur qui vivait en pleine campagne, à seize kilomètres de la gare la plus proche et à trois kilomètres du bureau de poste.[6]

L’amorce fait penser au début classique d’un conte de féé, et prend soin d’atténuer l’impact de l’évocation des « raids aériens ». Aussitôt mentionnées, aussitôt effacées, les opérations éclair visant la capitale britannique cèdent la place à un univers campagnard organisé autour d’un vieux savant.

Rien de tel chez le réalisateur filmique qui opte pour une tout autre entrée dans le récit : celui du type in medias res. Contrairement au récit littéraire de Lewis, le film d’Andrew Adamson s’ouvre d’emblée sur une scène de bataille aérienne.

Sans commentaire ni accompagnement narratif, le film donne immédiatement la parole aux images, en plaçant le spectateur au milieu de l’action. Seul élément préalable : la musique menaçante (de Harry Gregson-Williams) qui, en surgissant de l’obscurité du fond noir, anticipe sur l’arrivée vrombissante des énormes bombardiers de la Luftwaffe qui ne tarderont pas à envahir le ciel de Londres.

Avec ce puissant prélude, on se trouve, dès le début, au cœur d’une attaque aérienne sans merci, destinée à démolir le moral des civils dans un récit filmique qui ne cessera de rappeler les liens tacites qu’il entend entretenir avec le carnage que fut la Seconde Guerre mondiale.

Pour renforcer l’effet de proximité entre le fictif et le réel, entre l’histoire et l’Histoire, Adamson n’hésitera pas à ponctuer son film par des rapprochements entre Narnia, le pays imaginaire, et la Grande-Bretagne sous les bombardiers des Nazis. Et si – contrairement à une pratique cinématographique courante – il n’affiche pas les dates[7] des opérations militaires en question, cette omission délibérée accentue, sans doute plus encore, le caractère universel de l’assaut représenté.

On note, par ailleurs, à quel point la dramatisation filmique de l’opération hitlérienne – connue sous le nom de « Lion de Mer » (« Seelöwe ») – dépend de l’alternance des points de vue. Les bombardements massifs qui, on le sait, intervenaient systématiquement la nuit, par vagues de 150 à 200 appareils, sont reconstruits au moyen d’effets chromatiques sonorisés, l’incrustation des images de synthèse, mais également grâce aux transitions et alternances de plans rapides qui renforcent l’impression d’un combat réel.

Le point de vue change radicalement, lorsque la caméra quitte subitement le combat dans le ciel, pour se focaliser sur le visage d’Edmund Pevensie qui observe la bataille depuis la fenêtre d’une petite maison de la banlieue londonienne.

On entend la voix de la mère et celle du frère aîné, Peter, qui pressent Edmund de s’éloigner de la fenêtre, pour les suivre à l’abri au fond du jardin. Edmund se retourne, mais revient aussitôt sur ses pas, pour récupérer une image. Celle, photographique, du père en uniforme de la Royal Air Force (RAF) dont la paroi transparente se brisera quelques instants plus tard. Sous la même déflagration qui fera voler en éclats la fenêtre qui séparait, jusqu’alors, l’espace du foyer familial de celui, vaste et effrayant, d’une guerre « mondiale ».

Du père aviateur disparu dont l’image perdurera, singulièrement, sous la surface désormais éclatée de la réalité historique, nous n’en saurons pas plus, car après le basculement dans le fantastique, le film semble se désintéresser de la guerre « réelle ».

Seulement, à y regarder de plus près, on se rendra peu à peu compte qu’à partir de cette réalité éclatée d’une vie de famille désormais brisée, s’ouvre un monde « autre » dont l’élaboration n’exclut pas la reconstruction, allégorique et symbolique, du monde détruit.

Certes, il ne serait pas difficile d’examiner Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, en insistant sur les messages rédempteurs, véhiculés à travers les références au Nouveau Testament qui ponctuent le film. Mais, plutôt que l’inscrire sous un seul « grand récit » (biblique), il semble plus intéressant d’observer comment le film pousse la lecture au-delà de l’univers chrétien. Pour le dire autrement, il s’avère important de relever sa capacité d’interaction avec des figures et mythes, non seulement bibliques, notamment par rapport la présence des références à « la Passion du Christ » : récit des derniers jours de la vie de Jésus-Christ. En effet, et bien que le film et le récit littéraire présentent le lion nommé Aslan[8] comme une figure de sacrifice – qui, en offrant sa vie aux forces du mal, sauve Edmund qui, à l’instar de Judas, a trahi ses proches – il est possible d’y trouver des traces d’autres intertextes, moins souvent cartographiés.

On pense, une nouvelle fois, à la représentation de la famille, car bien que la porte de « armoire magique » sera ouverte par la benjamine de la famille Pevensie, c’est moins grâce à la petite Lucy qu’à travers le personnage d’Edmund – frère rancunier et rebelle qui, après avoir trahi sa fratrie par son désir de confiseries et d’autres plaisirs terrestres – finira par devenir un héros. C’est effectivement grâce à Edmund que l’histoire se transformera en un récit de formation, tout en se connotant de préoccupations plus contemporaines en tant que récit de reconstruction post-traumatique.

-

La famille recomposée dans un univers allégorique

Ni Lewis ni Adamson ne nous renseigne sur le sort final du père de la famille Pevensie, pilote de la RAF blessé, tué, ou tombé prisonnier pendant l’une de ses missions contre les forces du Führer.

En revanche, au cours de l’un des mouvements typiquement « narnien » du récit de C. S. Lewis – qui privilégie du début jusqu’à la fin, le jeu de cache-cache – nous découvrons, à travers l’une des multiples parallélismes spéculaires du récit, ce qui était arrivé au père du sympathique mais tragique faune rencontré à l’autre côté de l’armoire.

En cherchant à joindre Monsieur Tumnus, les enfants découvrent le portrait du père du faune, lacéré avec un couteau. En voyant à quel point la police secrète de Narnia s’était acharnée pour saccager le foyer du faune qui avait osé fraterniser avec les êtres humains, ils parviennent au triste constat que le faune fils était, lui aussi, tombé entre les mains de la redoutable Sorcière Blanche. Cela se confirmera au cours d’un épisode ultérieur, lorsque Lucy et Susan tombent, dans la forteresse glaciale de cette autocratique reine autoproclamée, sur le corps inanimé de Monsieur Tumnus, pétrifié par son sceptre maléfique.

Si, après une séquence d’ouverture d’un réalisme impressionnant, Adamson adopte ainsi un ton plus en accord avec la fantasy lewisienne, cela ne revient pas à dire cessation de tout combat aérien. Bien qu’il ne s’agira plus de machines volantes, la bataille pour l’Angleterre sous-jacente prendra une autre tournure, par la présence d’un autre animal qui ne figure pas dans le bestiaire de Lewis : l’oiseau mythique avec le corps d’un aigle greffé sur l’arrière d’un lion qu’est le griffon.

En introduisant à l’écran cet oiseau composite à plumes et à poils, Adamson enrichit la famille animalière du récit lewisien d’ambivalences nouvelles. Cinquante-cinq ans après la publication de l’ouvrage de Lewis, le cinéaste fournit ici une bonne illustration des possibilités (en soi infinies) qui s’ouvrent à partir de la réinvention des mythes et des récits existants. Car, sous la dualité de son apparence physique (à la fois une bête terrestre et céleste), le griffon n’est pas sans renvoyer à la double nature du Christ (en tant que divin et humain), mais à tout croisement fructueux, y compris lorsqu’il s’agit de croiser texte/s et image/s qui, malgré leurs spécificités, ne forment pas de « familles » hermétiques.

Et, puisque la fable filmique d’Adamson tenait à nous introduire dans l’univers fantastique en nous faisant passer, tout d’abord, par le cockpit d’un bombardier, il n’est pas interdit de penser qu’à la noblesse et à la puissance terrestres du lion, il souhaite associer l’acuité visuelle d’un aigle ; pour suggérer, à travers la créature hybride ainsi créé, le vol du père aviateur disparu des radars. Au point où l’on voit presque évoluer, au moment où le griffon du film répand le feu parmi les guerriers ennemis, Monsieur Pevensie dans un Spitfire – le célèbre chasseur « cracheur de feu » utilisé par la RAF contre Luftwaffe le jour nommé « Jour de l’Aigle » (« Adltertag »), le 13 aout 1940 qui sert d’amorce au film.

En tout cas, c’est en ayant recours à ce type de techniques et modalités de rapprochement qu’à l’esprit du spectateur, les oiseaux de proie qui larguaient des bombes au début du film, et projetant leurs ombres menaçants sur la maison des Pevensie, deviennent inséparables à la fois des griffons et du lion – symbole de la monarchie britannique – lorsqu’on voit l’oiseau mythique lâcher des pierres sur l’armée du tyran de Narnia.

Parmi les autres analogies et procédés obliques qui nous incitent à aborder le récit de la famille Pevensie comme celui, plus collectif, de la « famille britannique », il ne faudra pas oublier les personnages plus « souterrains » qui représentent, à eux seuls, la résistance à tout mauvais père, ou à toute mauvaise mère despotique qui réclamerait le pouvoir.

Il s’agit naturellement de Monsieur et Madame Castor qui n’ont, à premier abord, rien à voir avec la mythologie. Surtout quand on note leur solide accent Cockney. A part la prophétie que ces rongeurs intelligents partagent avec les Narniens qui attendent l’arrivée des quatre enfants d’Adam et Eve, censés sauver le pays de la dictature du Mal, ces mammifères semi-aquatiques et leur maison-barrage font plutôt penser au confort simple d’une famille de travailleurs. En même temps, allégorie oblige, cet autre glissement dans la fantasy rappelle qu’il ne s’agit pas seulement d’un récit de guerre ou d’un conte christique, mais d’une série de commentaires humoristiques sur les stéréotypes culturels sur les Britanniques et leurs sacro-saintes traditions. – Aucun être réellement « narnien » n’y résistant à une bonne « cup of tea » !

L’attachement à la culture britannique se confirme, lorsque Edmund rejettera tout père de substitution, qu’il s’agisse de Peter, son frère aîné, du Père Noël, ou du père Castor. Peu attiré par la nourriture du type « fish and chips », mais plutôt par les loukoums – gourmandises exotiques servies par la Sorcière Blanche, la perfide « sugar mama »[9] – le frère cadet trahira sa fratrie pour des gâteries et autres propositions pernicieuses, et devra donc traverser le calvaire, avant d’être finalement sauvé par l’autosacrifice d’Aslan.

En attendant, on écoutera Monsieur Castor résumer la situation de l’Etat narnien dans sa modeste mais ingénieuse hutte du type abri anti-aérien, tout en dégustant une chope de bière, au cours d’un moment de répit qui ne tardera pas à être interrompu par les loups aux airs de Gestapo.

A mesure que l’anthropomorphisation imprègne l’esthétique même du film, le nom de famille « Pevensie » finit par rimer avec « fantasy ». Tellement intimement que, lorsque se déclenchera la bataille finale – gagnée par Aslan et les enfants qui ont maintenant appris l’utilisation des armes – on n’est plus surpris par les vocalisations des animaux et mi-humains qui parlent dans une langue « humaine ». Simplement puisque, depuis la rencontre avec M. Tumnus, faune à l’écharpe rouge dont le nom renvoie la douceur des « vergers » et des « jardins »[10], le merveilleux s’est imposé comme la nouvelle norme.

Rappelons ce qu’observe Bruno Bettelheim, dans son ouvrage Psychanalyse des contes de fées concernant le besoin de cohérence ressenti par l’enfant, pour qui la vie semble souvent déroutante dans un monde, tumultueux et complexe, qu’il est censé affronter :

Il a besoin d’idées qui lui permettent de mettre de l’ordre dans sa maison intérieure et, sur cette base, dans sa vie également. Il a besoin – et il est inutile d’insister sur ce point à l’époque actuelle de notre histoire – d’une éducation qui, subtilement, uniquement par des sous-entendus, lui fasse voir les avantages d’un comportement conforme à la morale, non par l’intermédiaire de préceptes éthiques abstraits, mais par le spectacle des aspects tangibles du bien et du mal qui prennent alors pour lui toute leur signification.[11]

Avec leurs moyens symboliques respectifs, Lewis et Adamson créent précisément ce type de « spectacle » signifiant, la fantaisie procurant un topos provisoire pour la reconstruction de l’unité familiale. Grâce au passage par un espace imaginaire, le récit (littéraire et filmique) permet de poser un regard différent sur ce qui entoure les personnages. Non seulement par rapport à la guerre et à la violence, mais par rapport aux relations avec l’autre.

En passant de l’autre côté de « l’armoire », les emblématiques enfants de la famille Pevensie prennent ainsi symboliquement en main leur destin. En enfilant des manteaux de fourrure trouvés dans le placard d’un professeur un peu bizarre, ils changent de peau et de rôle, et contrairement au monde « réel » où ils subissaient la guerre, ils endossent des rôles plus dynamiques. Pour rendre ainsi lisible et visible leur désir d’agence, leur volonté d’agir sur le monde.

Conclusion

A la lumière des glissements et mutations survenus au cours du Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, il peut paraître surprenant que le récit se termine par la réinstauration d’un royaume inscrit sous l’autorité symbolique, bien connue, du lion : le roi des animaux, et figure héraldique (non seulement) britannique incarnant courage, force, noblesse et royauté.

Qu’en est-il, effectivement, de la réactivation ultime des valeurs incarnées par un animal qui en soufflant, littéralement, sur les personnages pétrifiés, leur rend la vie ? – Bête à la fois gentille et féroce grâce à laquelle les enfants Pevensie finissent Rois et Reines de Narnia, pour représenter, sur leurs trônes respectifs, un mode de gouvernance bien moins autocratique que l’ordre dictatorial incarné par la sorcière.

Nous l’avons vu, le film d’Andrew Adamson finit par fonctionner, avec sa logique propre, comme un monde parallèle, sans se rompre du monde réel. Seulement, la figure paternelle au cœur de cette saga – qui reviendra sur la famille Pevensie dans des volumes ultérieurs – refuse de proposer une résolution définitive. Comme chez Lewis, aucun des quatre enfants ne s’installera définitivement dans le pays parallèle, chacun retrouvant le monde de ce côté-ci de l’armoire à la fin du film.

Bien qu’il nous aurait été possible de poursuivre plus loin l’analyse des allégories animalières tissées dans la riche bestiaire filmique d’Adamson, revenons une dernière fois sur la mystérieuse « armoire » dont la présence aux côtés du « lion » et de la « sorcière » pose question. Moins par sa capacité à incarner des valeurs que par sa faculté de révéler le réel. Car, même si, contrairement à Lewis, Adamson ne nous fait pas entrer dans une armoire « revêtue de miroirs »[13], l’idée d’une surface réfléchissante n’est pas moins cruciale dans sa transposition cinématographique – en soi une réflexion sur le texte d’origine.

Ce qui semble importer, c’est qu’à la fin de ce récit de réflexion et de formation, les quatre enfants accèdent métaphoriquement au statut d’adulte, capables de (se) gouverner avec sagesse. A la place de sujets qui subissent des choses, ils deviennent des acteurs ou agents qui font des choses.

Pour affirmer cette maturation, il n’est pas anodin qu’à la fin le récit fasse revenir Peter, Susan, Edmund et Lucy dans le monde du côté-ci de l’armoire en les expulsant, comme s’il s’agissait d’un véritable acte de re/naissance. Tout cela devant les yeux amusés et curieux du professeur Kirke dont la participation à cette aventure restera à élucider.

Ainsi, plus qu’un « lion » ou une « sorcière », c’est leur fonction au cours du processus de symbolisation, commandé par l’imaginaire productrice, qui importe. Plutôt que d’enfermer le lecteur-spectateur dans un « placard », le pouvoir du récit fictif nous conduit vers un espace figuratif de basculement où tout devient imaginairement possible.

C’est aussi ce que semble souligner le mot anglais « wardrobe », choisi par C. S. Lewis – mot d’origine française évoquant une collection de costumes et d’accessoires, ou bien une chambre ou cabinet où l’on conserve des vêtements – qui aurait, peut-être, mérité de figurer dans l’intitulé du Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique. Surtout, quand on se souvient comment, au début du récit, la cadette de la famille Pevensie se déplace, pendant le jeu de cache-cache par lequel tout commence, dans une maison dont « on ne parviendra à découvrir tous les recoins »[14].

Lorsque Lucy arrive, au bout d’une « enfilade de pièces, garnies de livres – la plupart très anciens, et certains plus volumineux qu’une Bible dans une église »[15], pour s’arrêter devant un meuble, on a effectivement l’impression qu’il ne s’agit pas seulement d’une « armoire », d’une « penderie », d’un « vestibule », mais aussi, et peut-être surtout, d’une « bibliothèque ». D’un objet-lieu métaphorique intarissable de récits susceptible de permettre la redéfinition de maints mots dont celui de « famille ».

Bibliographie

ADAMSON, Andrew, Le Monde de Narnia. Chapitre 1: Le Lion, La Sorcière Blanche et L’Armoire Magique, [The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe], produit par Mark Johnson, Walt Disney Pictures, 2005 (DVD).

BESSON, Anne, Les pouvoirs de l’enchantement. Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Paris, Vendémiaire, 2021.

BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, trad. de l’anglais par Théo Carlier, Paris, Robert Laffont, 1976.

BUNYAN, John, The Pilgrim’s Progress : From This World to That Which Is to Come, 1678.

LEWIS, Clive Staples, W. H. Lewis, Boxen: Childhood Chronicles before Narnia, London & New York, HarperCollins, 2008.

LEWIS, Clive Staples, The Lion, The Witch and The Wardrobe, London, Collins, 1980 (1950), trad. en français sous le titre Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, Paris, Editions Gallimard Jeunesse, 2013 (1950).

LEWIS, Clive Staples, The Pilgrim’s Regress, London, J. M. Dent and Sons, 1933.

SERAÏDARI, Katerina, « Culture visuelle et christianisme : de l’image religieuse au cinéma », Archives de sciences sociales des religions, n° 172, 2015, p. 217-231, https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2015-4-page-217.htm, consulté le 10 décembre, 2022.

[1] LEWIS, Clive Staples, The Lion, The Witch and The Wardrobe, London, Collins, 1980 (1950), traduit en français sous le titre Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, Paris, Editions Gallimard Jeunesse, 2013 (1950).

[2] BESSON, Anne, Les pouvoirs de l’enchantement. Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Paris, Vendémiaire, 2021, p. 13.

[3] LEWIS, Clive Staples, W. H. Lewis, Boxen: Childhood Chronicles before Narnia, London & New York, HarperCollins, 2008.

[4] LEWIS, Clive Staples, The Pilgrim’s Regress, London, J. M. Dent and Sons, 1933.

[5] BUNYAN, John, The Pilgrim’s Progress : From This World to That Which Is to Come, 1678. L’une des œuvres de fiction les plus lues de tous les temps, ce grand classique raconte le long voyage allégorique d’un homme nommé Chrétien depuis sa cité natale de Corruption vers la Cité Céleste, au cours duquel il doit faire face à maints obstacles, dangers et doutes avant de trouver le salut.

[6] LEWIS, Clive Staples, Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, op. cit., p. 9.

[7] L’opération « Blitz », se déroula entre le 7 septembre 1940 et le 21 mai 1941, et causa plus de 43 000 morts parmi les civils britanniques.

[8] Doublé dans le film par l’acteur Liam Neeson.

[9] On entend, par « sugar daddy » ou « sugar mama » / « sugar mummy » (« maman-gâteau »), des personnes adultes, plutôt fortunées, prêtes à entretenir de pauvres jeunes gens (« sugar babies ») en échange de faveurs sexuelles.

[10] Le nom « Tumnus » provient de l’abréviation du mot « Vertumnus » : dieu des vergers et des jardins chez les Etrusques et les Romains.

[11] BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, traduit de l’anglais (américain) par Théo Carlier, Paris, Robert Laffont, 1976, p. 18.

[12] Seraïdari, Katerina, « Culture visuelle et christianisme : de l’image religieuse au cinéma », Archives de sciences sociales des religions, n° 172, 2015, p. 8, https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2015-4-page-217.htm, consulté le 10 décembre, 2022.

[13] LEWIS, Clive Staples, Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire magique, op. cit., p. 12.

[14] Ibid.

[15] Ibid.