Caroline TROTOT

Université Gustave Eiffel, LISAA

« Je voudrais que les jeunes filles et les vierges se voient attribuer des appartements aménagés avec raffinement afin que leurs âmes sensibles ne se lassent pas de rester confinées en ces lieux clos ». Alberti, L’Art d’édifier, (1485) trad. F. Choay, (2004) chap. 14, Livre V.

Marguerite de Valois a été reconnue de son vivant comme une femme très savante[1] ayant elle-même créé des lieux de construction et de transmission de savoirs qui ne se limitent pas au mécénat de fondation d’institutions[2], si l’on pense notamment à la forteresse d’Usson en Auvergne[3] où elle fut enfermée pendant vingt ans et à Paris, dans l’Hôtel qu’elle fit construire rue de Seine, au début du XVIIe siècle[4]. Elle a aussi contribué à faire vivre la cour de Nérac que les reines de Navarre précédentes avaient créée[5]. Dans ces différents lieux, la reine cultive les savoirs[6] de l’automne de la Renaissance, qui sont en pleine transformation. Les dédicaces[7] et les témoignages montrent qu’elle apparaît comme la protectrice de textes caractéristiques d’un humanisme érudit ou bien d’une littérature plus mondaine destinée à s’épanouir au XVIIe siècle, dont le parangon est l’Astrée. En revanche, Marguerite de Valois a laissé peu de témoignages sur ces lieux dans ses lettres ou dans ses Mémoires[8]. Elle passe également sous silence les leçons qu’elle a pu recevoir enfant ou jeune fille. Enfin l’un des épisodes célèbres de sa vie intellectuelle est celui de sa participation aux premières séances de l’Académie du palais[9], c’est-à-dire du palais du Louvre, créée pour Henri III par Guy du Faur de Pibrac en janvier 1576. Les Mémoires, écrits par Marguerite de Valois vers 1594 et publiés après sa mort en 1628, ne disent rien de cet épisode, alors qu’ils racontent la captivité de la reine de Navarre dans le palais du Louvre en février-mars 1576[10] et en font un moment décisif de l’apprentissage intellectuel, et même une scène fondatrice de la naissance de l’écrivaine. La chambre dans laquelle elle est enfermée devient un lieu à soi, abritant une conversion à la lecture, à la méditation et à l’écriture. Les Mémoires proposent ainsi de transformer le lieu d’exclusion sociale en lieu d’affirmation de soi et de création littéraire. Après avoir examiné ce qu’on sait de la participation de Marguerite de Valois à la construction de l’Académie, institution majeure du savoir, et ce qu’elle dit de ses apprentissages solitaires, confinée dans le même palais du Louvre, nous analyserons la manière dont l’écrivaine utilise les lieux réels du cabinet et de la chambre pour les associer à des topiques significatives et pour nous faire réfléchir au rapport des genres masculins et féminins avec ces lieux de savoir et de pouvoir.

1. Marguerite de Valois et l’Académie du palais : un double mystère

L’histoire de l’Académie du palais comme celle de Marguerite de Valois contiennent toujours d’importantes parts d’ombre. D’après Robert J. Sealy les premières séances de l’Académie du Palais se tinrent mi-janvier 1576[11]. Deux fois par semaine, le roi réunissait dans son cabinet des personnes choisies pour leurs qualités intellectuelles et pour la culture qu’elles pouvaient transmettre au monarque. Les premiers membres de cette Académie sont le Grand prieur, fils d’Henri II et de Lady Flemming, Marguerite de Valois, le Duc et la Duchesse de Nevers, Madame de Retz, Madame de Lignerolles, Simon Fizes, baron de Sauve, des poètes humanistes, Desportes, Doron, d’Aubigné, Amadis Jamyn, Baïf, Ronsard, ainsi que Pontus de Tyard et enfin Pibrac, qui joue un rôle d’organisateur[12]. La description la plus exhaustive que nous ayons de ces séances initiales est donnée par une dépêche de Juanfranco Morosini, ambassadeur de Venise, datée du 3 février 1576 :

Il Serenissimo Re da alcuni giorni in qua ha incominciato subito doppo il desinare a pigliarsi tratenimento di retarsi in uno suo gabinetto, cha no ha alcuna finestra, che li di lume, dove per vedersi bisogni usar quello delle candelle per tutto il giorno. Quivi fa entrare Sua Maestà quattro o cinque gioveni di questa città, che fanno professione di poeti, e di humanisti, e con questi Mons il duca di Nevers, il Gran Prior suo fratello, Mons Pibrach, Mons di Suave, di donne poi la Regina di Navarra, sua sorella, Madamma di Nevers, e la Maresciala di Rez, che tutti fanno professione dilettarsi di poesia ; ove ridotte, si da il carico ad uno di quei gioveni di parlare in lode di una delle virtu inalciandola sopra le altre e finito il ragionamento ogn’uno per ordine argomenta contra quello che p’e detto ; nel qual essercitio consuma la Maestà Sua molte hore con poca satisfattione della Regina madre, e d’ogn’uno, che le voriano in tempi si calamitosi, veder a attendere alle cose necessarie di Sua Maestà, e non a quaesti tratenimenti[13].

Quelques lignes d’Agrippa d’Aubigné dans l’Histoire Universelle, donnent moins de détails pittoresques mais confirment l’organisation de ces séances deux fois par semaine « en son cabinet pour ouyr les plus doctes hommes qu’il pouvoit, et mesmes quelques dames […] »[14]. Elles rendent aussi crédible l’hypothèse de séances commençant en janvier car Agrippa d’Aubigné déclare y assister, or il quitte la cour le 3 février 1576, accompagnant Henri de Navarre dans son évasion du Louvre.

La question des dates n’est pas sans importance car l’évasion provoque le confinement de la reine de Navarre dans sa chambre selon le récit de ses Mémoires[15]. Henri III tient sa sœur pour complice de leur frère François d’Alençon et de son mari Henri de Navarre, qui mènent tous les deux le parti des Malcontents unissant les protestants et les politiques contre le roi de France dans la cinquième guerre de religion. Dans une scène saisissante, Catherine de Médicis vient annoncer à sa fille qu’elle ne peut plus quitter sa chambre[16]. La mémorialiste raconte ensuite comment elle se trouve dans un strict isolement pendant plusieurs mois puisqu’elle n’est libérée que parce que son frère François d’Alençon refuse de négocier sans elle et qu’elle participe donc aux négociations de la paix de Sens, conclue début mai 1576. Elle indique ne recevoir presque aucune visite :

[La reine ma mère] s’en retournant, je demeure en cet état quelques mois, sans que personne, ni [même] mes plus privés amis, m’osassent venir voir, craignant de se ruiner. À la Cour, l’adversité est toujours seule, comme la prospérité est accompagnée; et la persécution est la coupelle des vrais et entiers amis. Le seul brave Grillon[17] est celui qui, méprisant toutes défenses et toutes défaveurs, vint cinq ou six fois en ma chambre, étonnant tellement de crainte les cerbères que l’on avait mis à ma porte, qu’ils n’osèrent jamais le dire, ni lui refuser le passage[18].

Une double question se pose donc, celle de savoir quand les séances de l’Académie du palais se sont tenues et celle de savoir à quelles séances la reine de Navarre a pu assister. Aux témoignages précédemment mentionnés[19], il faut ajouter un document exceptionnel étudié par François Rouget[20], un album manuscrit, conservé dans une collection privée, contenant des discours de l’Académie du palais, copiés pour Marguerite de Valois et parfois annotés de sa main. François Rouget pense qu’il n’est pas incompatible que Marguerite de Valois soit confinée et qu’elle puisse assister aux séances. Ce n’est pas ce qu’elle laisse entendre dans son récit d’une stricte réclusion qui lui donne l’occasion de s’instruire de manière solitaire :

[…] ayant passé le temps de ma captivité au plaisir de la lecture, où je commençai lors à me plaire, n’ayant cette obligation à la Fortune, mais plutôt à la Providence divine, qui dès lors commença à me produire un si bon remède pour le soulagement des ennuis qui m’étaient préparés à l’avenir. Ce qui m’était aussi un acheminement à la dévotion, lisant en ce beau livre universel de la Nature tant de merveilles de son Créateur, que toute âme bien née, faisant de cette connaissance une échelle de laquelle Dieu est le dernier et le plus haut échelon, ravie, se dresse à l’adoration de cette merveilleuse lumière, splendeur de cette incompréhensible essence, et faisant un cercle parfait ne se plaît plus à autre chose qu’à suivre cette chaîne d’Homère, cette agréable encyclopédie, qui part de Dieu, [et] retourne à Dieu même, principe et fin de toutes choses. Et la tristesse, contraire à la joie qui emporte hors de nous les pensées de nos actions, réveille notre âme en soi-même, qui, rassemblant toutes ses forces pour rejeter le Mal et chercher le Bien, pense et repense sans cesse pour choisir ce souverain bien, auquel pour assurance elle puisse trouver quelque tranquillité. Qui sont de belles dispositions pour venir à la connaissance et amour de Dieu. Je reçus ces deux biens de la tristesse et de la solitude à ma première captivité, de me plaire à l’étude et m’adonner à la dévotion, biens que je n’eusse jamais goûtés entre les vanités et magnificences de ma prospère fortune[21].

L’épisode de l’hiver 1575-1576 tel qu’il est raconté dans les Mémoires ne fait donc aucune mention des séances de l’Académie. Est-il pour autant sans rapport avec ces séances ou fabrique-t-il délibérément un récit qui construise un autre mythe de l’apprentissage tout en gardant la trace de la réalité gouvernée par le pouvoir masculin pour la subvertir ? L’examen des lieux mentionnés dans le récit de la mémorialiste permet d’avancer des hypothèses.

2. Le cabinet royal : lieu de savoir, lieu de pouvoir

Marguerite de Valois n’évoque pas les séances de l’Académie qui se tiennent vraisemblablement dans le cabinet du roi[22]. C’est une pièce caractéristique des transformations des logis royaux français de la Renaissance en véritables appartements constitués d’une suite de pièces : salle, antichambre, chambre, cabinet, permettant de réserver l’accès au roi[23]. Selon Bertrand Jestaz, Catherine de Médicis est la première à doter son appartement de Fontainebleau d’un cabinet en 1548[24]. La petite pièce inspirée de modèles italiens, est un des lieux privilégiés de la politique. On peut s’y retirer pour réfléchir ou pour converser avec un cercle choisi[25]. On sait que les Princes de la Renaissance en font aussi parfois un lieu d’exposition, un cabinet de curiosité[26] qui rassemble les collections d’objets et de livres. Le cabinet est ainsi un lieu de mise en scène de la personne princière désignée comme riche d’une intériorité qui lui permet d’avoir du goût, du jugement et d’exercer une maîtrise du monde qui commence par une maîtrise de soi-même.

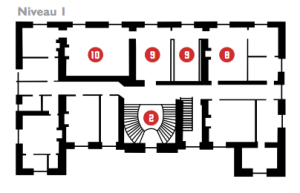

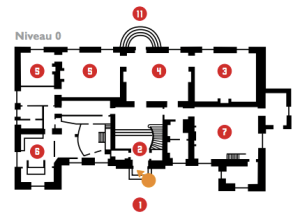

Au Louvre, le cabinet du roi se situe après la chambre du monarque[27], dans le pavillon du roi, au premier étage. L’accès y est réservé selon les règlements royaux, comme celui de 1569 édicté sous Charles IX : « quand il [le roi] voudra se retirer en sondit cabinet pour regarder aux affaires de son royaume, que nul, quel qu’il soit, n’y entre que ceux qu’il fera appeller particulièrement »[28]. Le roi a sans doute plusieurs cabinets et la description d’une pièce aveugle telle que la décrit Morosini pose des problèmes d’identification[29]. En revanche, il est significatif qu’Henri III place les séances de l’Académie dans le Louvre alors que l’Académie de poésie et de musique favorisée par Charles IX se réunissait dans l’hôtel particulier de Jean-Antoine de Baïf, et qu’il choisisse ce lieu miroir de la personne royale dont l’accès est réservé. L’interprétation donnée par Morosini associe ces séances à des diversions qui éloignent du politique. Robert J. Sealy explique que ces réunions prennent la place de celles du conseil du roi dont Henri III vient de définir la périodicité dans son règlement de cour[30]. Depuis le début de son règne en 1574, la cinquième guerre de religion l’oppose aux Malcontents dirigés par son frère Alençon et son beau-frère Henri de Navarre. Le contexte permet de comprendre les critiques exprimées[31]. Pourtant, dans la représentation humaniste développée par exemple par Ronsard[32], les savoirs ne divertissent pas le roi, ils accomplissent sa formation. Or Henri III était peu savant jusqu’à son retour de Pologne[33]. La création de l’Académie du palais témoigne donc d’une conversion au savoir qui sera confirmée dans la suite du règne[34]. À la suite de Robert Sealy[35] et de Nuccio Ordine[36], on peut y voir une tentative très intéressante de penser le politique avec la philosophie, notamment la philosophie aristotélicienne de l’éthique et celle des passions. Le cabinet est un lieu parfaitement adapté pour qu’une petite société choisie mène des réflexions éclairées sur des problèmes généraux en résonance avec l’actualité. Cependant, en soustrayant cette société aux regards, le roi favorise son association avec un secret de mauvais aloi. La description de l’ambassadeur italien rend ainsi compte d’un mélange de méfiance et de fascination pour les réunions de l’assemblée, mais aussi d’une transformation de la relation entre savoir et pratique politique. Dans le contexte des guerres de religion, le modèle humaniste du roi philosophe prôné par Érasme ou Amyot est concurrencé par un modèle de roi pragmatique que l’on trouve chez Commynes, Tacite et Machiavel[37]. Ce dernier modèle est associé à Henri III qui se fait lire Tacite et Machiavel en 1579[38]. Le savoir qui garantissait la vertu des bons rois dont le parangon est François Ier, devient, dans la littérature qui attaque Henri III, ce qui isole le monarque et le pervertit.

Le cabinet est un lieu symbolique de cette transformation. Alors que le studiolo de la première Renaissance exaltait les vertus du Prince en les multipliant par ses reflets, le cabinet d’Henri III figure pour Morosini le lieu du retrait dans une oisiveté intempestive. La mémorialiste en fait, quant à elle, le théâtre ridicule d’un pouvoir qui s’épuise dans un exercice autoritaire déplacé. Si elle ne mentionne pas les séances de l’Académie, elle choisit en effet un cabinet pour situer la scène dans laquelle son frère la convoque pour lui annoncer sa libération :

Le roi entre sur cela en son cabinet, qui avec une infinité de belles paroles tâche à me rendre satisfaite, me conviant à une amitié, voyant que mes façons ni mes paroles ne démontraient aucun ressentiment de l’injure que j’avais reçue; ce que je faisais plus pour le mépris de l’offense que pour satisfaction, ayant passé le temps de ma captivité au plaisir de la lecture […][39]

Il n’est pas certain qu’il s’agisse du cabinet du roi car l’enchaînement syntaxique permet plutôt d’envisager qu’il s’agisse du cabinet de la reine mère dans lequel Catherine de Médicis a fait venir Marguerite de Valois. Quoi qu’il en soit le roi annonce dans ce cabinet la levée du confinement et la réintégration de Marguerite de Valois dans l’action politique royale, puisqu’elle est libérée pour accompagner sa mère négocier la paix avec son frère François d’Alençon qui exige sa présence. L’autrice fait ainsi du cabinet un lieu dans lequel s’exposent les difficultés politiques du pouvoir royal, difficultés révélées par la rhétorique superficielle des « belles paroles » d’« amitié ». Or cette annonce est suivie de la longue évocation citée supra du paradoxal bonheur éprouvé dans la captivité de la chambre grâce à l’instruction et à la méditation solitaire. On peut donc considérer comme significatif que la mémorialiste place des motifs clés de l’appropriation du savoir et de la naissance à l’écriture dans un lieu qui n’est pas le cabinet royal mais qui est sa propre chambre.

3. De la chambre des dames à une chambre à soi ?

La chambre est évidemment un lieu bien différent de « la chambre à coucher » que nous connaissons depuis le XIXe siècle et dont Michelle Perrot a si bien fait l’histoire[40]. On peut y mener beaucoup plus d’activités sociales que nous ne le faisons aujourd’hui. Marguerite de Valois s’y habille, ce qui implique la présence d’une domesticité. Elle y reçoit sa mère et le seul « brave Grillon », capitaine courageux, quand elle est confinée, mais elle pourrait y recevoir d’autres visites en temps de liberté. Pourtant, la manière dont elle évoque sa réclusion fait de cette chambre un lieu qu’elle s’approprie comme « un lieu à soi »[41], le lieu dans lequel elle devient la mémorialiste qui communique avec nous.

En effet, l’écriture en secret des lettres à Henri de Navarre apparaît comme un modèle des Mémoires[42]. Elle raconte que le roi son mari lui envoie une lettre de réconciliation, lui demandant de le tenir informé des nouvelles de la cour et elle y répond :

Je reçus cette lettre étant encore captive, qui m’apporta beaucoup de consolation et soulagement, et ne manquai depuis, bien que les gardes eussent charge de ne me laisser écrire, aidée de la nécessité, mère de l’invention, de lui faire souvent tenir de mes lettres[43].

La lettre familière et pourtant politique est une matrice du livre que nous lisons, œuvre qui invente la forme des Mémoires littéraires et en sera le modèle incontesté sous l’ancien régime. C’est dans cette chambre, devenue en partie une « chambre à soi » sous la contrainte du confinement, que Marguerite de Valois apprend à faire de l’écriture un moyen de communication ambigu et efficace qui dissimule le politique sous le registre des impressions subjectives. Or cet art, le récit suggère qu’elle a pu l’apprendre de sa mère.

La visite de Catherine de Médicis prend les allures d’une véritable scène avec des paroles rapportées au discours direct :

Elle me dit: « Ma fille, vous n’avez que faire de vous hâter de vous habiller. Ne vous fâchez point, je vous prie, de ce que j’ai à vous dire. Vous avez de l’entendement. Je m’assure que ne trouverez point étrange que le roi se sente offensé contre votre frère et votre mari, et que, sachant l’amitié qui est entre vous, il craint que vous sachiez leur partement, et est résolu de vous tenir pour otage de leurs déportements. Il sait combien votre mari vous aime, et ne peut avoir un meilleur gage de lui que vous. Pour cette cause il a commandé que l’on vous mît des gardes, pour empêcher que vous ne sortiez de votre chambre. Aussi, que ceux de son conseil lui ont représenté que si vous étiez libre parmi nous, vous découvririez tout ce qui se délibérerait contre votre frère et contre votre mari et les en avertiriez. Je vous prie ne le trouver mauvais; ceci, si Dieu plaît, ne durera guère. Ne vous fâchez point aussi si je n’ose si souvent vous venir voir, car je craindrais d’en donner soupçon au roi; mais assurez-vous que je ne permettrai point qu’il vous soit fait aucun déplaisir, et que je ferai tout ce que je pourrai pour mettre la paix entre vos frères. » Je lui représentai combien était grande l’indignité qu’on me faisait en cela. […] Elle me répond: « Ce sont petites querelles de mari à femme; mais on sait bien qu’avec douces lettres il vous regagnera le cœur, et que, s’il vous mande l’aller trouver, vous y irez, ce que le roi mon fils ne veut pas[44].

La chambre est un théâtre politique qui révèle le rôle des femmes. Chaque mot est pesé par Marguerite qui reproduit en cela la parfaite maîtrise du langage comme instrument politique qui caractérise Catherine de Médicis[45]. La mémorialiste montre ainsi le rôle que l’observation et l’imitation ont joué dans sa formation d’écrivaine[46]. On se souvient aussi que Catherine de Médicis est une remarquable épistolière[47]. Denis Crouzet la caractérise comme une « gouvernante d’écritures »[48] qui sait établir un continuum entre l’oral et l’écrit. Ainsi la scène impressionnante du discours de la reine mère trouve-t-elle sa conclusion parfaite dans la fin du paragraphe annonçant la transgression du confinement au moyen d’une écriture épistolaire clandestine.

Marguerite de Valois fait donc de sa chambre du Louvre un lieu de création de soi et de création littéraire. Privée de l’influence que lui donnait son apparition dans les espaces publics du Louvre, elle s’approprie la culture et l’écriture comme des armes politiques qui vont lui permettre de jouer un rôle important dans les négociations de la Paix de Sens et surtout d’être celle qui façonne à sa guise la mémoire des derniers Valois. La méfiance de Catherine de Médicis et d’Henri III à son égard l’entraînent paradoxalement sur la voie de l’affirmation de sa propre conscience grâce au travail de lecture et de méditation qu’elle évoque à la fin de l’épisode.

La chambre est ainsi un lieu de la transformation au contact des livres. L’expérience de Marguerite fait écho à la belle page de Du Bellay :

Qui veut voler par les Mains et Bouches des Hommes, doit longuement demeurer en sa chambre : et qui désire vivre en la mémoire de la Postérité, doit, comme mort en soymesme, suer, et trembler maintesfois : et autant que notz Poëtes Courtizans boyvent, mangent et dorment à leur oyse [aise], endurer de faim, de soif et de longues vigiles. Ce sont les Esles, dont les Ecriz des Hommes volent au Ciel[49].

Pour elle aussi, l’espace de la chambre humaniste, dans lequel on « l[it] », « et rel[it] », on « feuillette de Main nocturne, et journelle »[50] les écrits, se construit dans l’opposition avec l’espace de la vie courtisane du palais, comme le lieu d’une ascèse savante à travers la pratique littéraire, qui met en contact avec le divin.

Marguerite prend soin de lier « étude » et « dévotion ». Pour cela, elle choisit de reprendre des métaphores littéraires qui montrent sa culture. L’échelle de la connaissance grâce à laquelle les livres nous permettent de déchiffrer le « livre universel de la Nature » rappelle la Théologie naturelle de Raimond Sebond autrement intitulé Livre des creatures de l’eschelle de nature par laquelle l’homme monte à la cognoissance de soy et de son createur[51]. L’inventaire après décès de la reine[52] montre qu’en 1615, elle possède toujours un exemplaire du livre, dans la traduction de Montaigne, dont la première édition date de 1569. Et on sait que c’est sans doute à elle qu’est dédiée l’Apologie de Raimond Sebond au Livre II des Essais[53]. Or le premier conseil adressé au fidèle par le théologien catalan est qu’il « rentre chez soy: et pour ce faire, veu qu’il a oublié son domicile, il est necessaire que par le moyen d’autres choses on le ramene et reconduise chez luy »[54]. Et il ajoute : « on luy presente cette belle université des choses, et des creatures, comme une droite voye et ferme eschelle, ayant des marches tres-asseurees, par où il puisse arriver à son naturel domicile, et se remonter à la vraye cognoissance de sa nature »[55]. La connaissance de soi qui réside dans la compréhension de sa place au sein de l’univers hiérarchisé de la théologie chrétienne s’exprime à travers la métaphore du retour au domicile.

Le livre permet d’effectuer les trajets de l’extérieur à l’intérieur, de comprendre le monde à partir du lieu dans lequel le sujet peut assurer sa position. La connaissance qui s’y déploie réalise le « cercle parfait »[56] évoqué par l’autrice. Il constitue au sens étymologique l’encyclopédie[57], grâce aux petits cercles de savoirs enchaînés les uns aux autres. Le savoir encyclopédique permet de s’élever à la connaissance suprême, comme la chaîne d’or évoquée par Homère dans l’Iliade (VIII, 17-27)[58], en restant cependant dans la soumission à l’ordre divin. Ces métaphores sont fréquentes dans la littérature de la Renaissance et on les trouve en particulier dans l’œuvre de Lefèvre de La Boderie, écrivain proche de François d’Alençon dans les années 1570, qui a dédié à Marguerite sa traduction du commentaire de Marsile Ficin au Banquet de Platon[59]. Lefèvre de la Boderie intègre d’ailleurs l’Académie lors des séances qui se tiennent à Blois fin 1576[60], lieu dans lequel Marguerite de Valois se trouve aussi[61]. La reine possède -toujours selon son inventaire après décès- un exemplaire de La Galliade, long poème scientifique divisé en cercles et dont le nom dérive « du verbe Hebrieu Galal, qui signifie Reployer et retourner »[62]. Pour cette raison Le Fèvre déclare avoir choisi sa structure en cercles « au reply desquels j’ay mis peine d’encercler brevement l’origine, progrez et perfection qu’ont acquis les bonnes lettres au cours des Siecles presque par tout le Rond de la Terre, et nommément en nostre Gaule »[63]. La topique du cercle permet ainsi de concilier la dynamique et la fidélité aux origines dans ce mouvement caractéristique de la Renaissance qu’est la révolution au sens propre. La même image présidait à L’Encyclie des secrets de l’Eternité, de Le Fèvre de La Boderie, dédiée à François d’Alençon en 1570. L’ouvrage se présente comme une démonstration de l’existence divine. L’ordre qui agence la variété prouve l’existence d’une intelligence supérieure présidant à l’existence du monde. Les sciences viennent ainsi mettre en évidence l’unité de l’intention divine. Et selon un modèle néo-platonicien, l’organisation géométrique démontre l’existence de l’intelligence à l’œuvre. Le cercle fonde ainsi la « cheine dorée » qui fait exister l’ordre du ciel à la terre[64] et que le livre vient révéler.

À son tour, Marguerite de Valois réinvestit donc cette topique humaniste dans les Mémoires. Dans ce passage, elle signale sa ferveur passée pour le néo-platonisme[65]. Elle indique également la leçon d’écriture qu’elle en a tirée. Les Mémoires mettent en ordre les aventures du monde et leur donnent la forme circulaire de la chaîne dorée d’une histoire ressaisie par une écriture soumise aux choix d’un sujet. Ordonnés à l’histoire de la naissance d’une autrice, qui transforme les aléas de la fortune en nécessité « mère de l’invention » selon le proverbe qu’elle applique à sa pratique épistolière clandestine[66], les lieux du récit apparaissent comme les anneaux de cette chaîne, invitant à doubler le rapport de succession chronologique d’un rapport de causalité. De même que les pièces juxtaposées des palais imposent un parcours protocolaire manifestant les hiérarchies, les unités du récit fabriquent les lieux d’un palais de la mémoire, dans lequel chaque pièce est le lieu symbolique d’un parcours initiatique.

4. Lieux de savoirs, lieux de mémoire

Dans cette perspective, la chambre de Marguerite comme lieu du récit apparaît comme un cabinet de la mémoire. L’expression est employée par un des orateurs de l’Académie du Palais dont le discours sur les passions de l’âme nous est parvenu : « la mémoire, […] est comme ung réservoir et ung cabinet où se gardent toutes les images afin de les offrir selon la nécessité »[67]. Avant d’être une pièce, le cabinet est le meuble à compartiments qu’elle contient dans lequel on enferme des objets qui cristallisent de multiples rapports du sujet avec l’objet, des rapports qui s’enrichissent à chaque remémoration. Ce sont ces objets que l’on appelle aujourd’hui par métonymie des souvenirs.

On sait par ailleurs que la mémoire est conçue sous une forme spatiale dans la pensée rhétorique élaborée dans l’Antiquité et dont la Renaissance est l’héritière. Pour se souvenir des mots, on les associe à des lieux et on recommande à l’orateur d’imaginer un palais dans lequel chaque pièce est associée à un élément du discours[68], ce qui permet de se représenter des scènes. Réciproquement, les livres sont souvent assimilés à des édifices à la Renaissance[69]. Or, la mémorialiste semble ainsi fabriquer le texte en associant les lieux rhétoriques du récit à des moments et à des lieux précis.

Marguerite place dans sa chambre un souvenir condensé de son accès au savoir. Elle signale l’importance de ce moment de lecture et d’écriture épistolaire, comme on l’a vu. Elle ne dit pas en revanche qu’il prend place après les premières séances de l’Académie du Palais qui ont dû être si marquantes. Elle n’évoque pas la réunion aux chandelles en plein jour dans le cabinet privé du roi, des poètes qu’elle admire, Ronsard, Baïf, Desportes ou Jamyn, de Pibrac devenu son chancelier en 1578, ainsi que de ses amies la maréchale de Retz et madame de Lignerolle[70]. Elle ne signale pas ses annotations dans les marges de son album et peut-être dans d’autres livres. En revanche, le texte des Mémoires résonne de nombreux échos avec les discours qui nous sont parvenus, tout en affirmant une appropriation singulière de la culture qui s’y exprimait. Ainsi la discrète mention de la tristesse[71] liée à la solitude peut-elle être rapprochée des discours de l’Académie traitant de la tristesse et de la joie qui nous sont ainsi parvenus, comme le fait Édouard Frémy[72]. Cependant, ces discours comparent la puissance de la joie et de la tristesse dans un registre de condamnation des passions excessives qui entraînent jusqu’à la mort alors que la reine de Navarre se singularise en faisant de la tristesse liée à la solitude un moteur positif de l’élévation de l’âme.

Le thème de la connaissance de l’âme fait, quant à lui, écho au « Discours de la Cognoissance » prononcé par Du Perron[73], lequel ne rejoint l’Académie qu’à la fin de 1576 ou en 1577. Reprenant la vision d’un univers hiérarchisé en degrés, Du Perron loue le bonheur de la connaissance qui permet à l’âme de se connaître en remontant vers la perfection divine :

[…] si nous la [notre âme] tenons contrainte et resserrée dans les préceptes de la philosophie, elle pourra retourner au ciel et remonter aussi haut que le lieu d’où elle est venue. Or, la première philosophie et la première connoissance qu’il luy faille apprendre, c’est de se connoistre soy-mesme et ce qui est en elle [74].

Ce discours qui relie foi et connaissance dans la perspective traditionnelle du 16e siècle selon laquelle se connaître soi-même c’est connaître sa place dans la hiérarchie des créatures soumises au créateur divin résonne avec le passage des Mémoires. Cependant Marguerite glisse très vite sur ce qui occupe plusieurs pages d’un long discours d’orateur et elle choisit des métaphores poétiques, l’échelle et la chaîne d’or, là où du Perron proposait à Henri III un cliché patriarcal : « Les philosophes disent que Dieu reçoit les mesmes degrez d’obéissance en l’univers qu’un père de famille en sa maison »[75].

Dans ces passages de ses Mémoires, Marguerite de Valois fait donc de sa chambre une chambre d’écho du cabinet royal de l’Académie et un lieu d’appropriation personnelle des savoirs. Elle efface le cabinet du roi pour placer Henri III lui-même dans le cabinet de la reine mère, lieu de la mise en scène d’une mascarade politique et fait de sa propre chambre un lieu d’accès individuel au savoir à travers les pratiques de la lecture, de la méditation et de l’écriture. Les Mémoires réorganisent ainsi la répartition genrée des espaces de savoir et de pouvoir et déjouent les contraintes qui pèsent sur l’accès des femmes à la culture[76] et à la rhétorique[77]. En nous faisant pénétrer dans le secret des chambres et des cabinets, ils nous invitent à reconnaître le pouvoir du savoir dissimulé dans la forme littéraire. À Marguerite de Valois, la transformation créative, l’appropriation des lieux communs au style naturel et personnel. À son frère, le rôle d’emprunt dans le cabinet d’une reine mère qui paraît tenter de diriger la mise en scène de l’exercice du pouvoir. Le silence des Mémoires sur les séances de l’Académie correspond donc sans doute à un choix de ne pas afficher sa subordination à son frère dans le domaine des savoirs et de ne pas risquer d’être associée à des savoirs machiavéliens qui trouvent aisément leur place dans l’imaginaire attaché au cabinet royal des Valois. La teinture néo-platonicienne choisie par la mémorialiste pour exprimer sa propre fascination pour la culture pourrait bien être en partie stratégique.

La fabrique de l’espace littéraire manifeste la transformation des espaces du château du Louvre. Elle témoigne indirectement de l’évolution des appartements royaux et princiers ainsi que des pratiques des habitants. L’exercice d’écriture des Mémoires apparaît comme une recréation. L’œuvre présente des morceaux de la réalité en les soumettant à un travail de composition qui leur permet de représenter l’histoire d’une personnalité. Les Mémoires font du Louvre un lieu clos, un palais de la mémoire dans lequel la conscience réfléchit les effets des mutations de la vie politique sur la vie intérieure. Les pièces choisies –cabinet et chambre- sont les pièces de l’interaction des sphères publiques et privées. L’écriture indique le rôle des pratiques intellectuelles dans la construction des rapports de l’intériorité avec la vie publique dont les frontières sont mouvantes. La chambre figure le lieu d’une appropriation personnelle des lieux communs de l’humanisme. Marguerite de Valois insiste ici sur une pratique individuelle, mais il n’est pas difficile de retrouver l’écho des assemblées collectives auxquelles la reine a participé : Académie du Palais, cour de Nérac où elle reçut Montaigne, cour du château d’Usson, où elle anima des débats littéraires érudits. Le récit de son confinement au Louvre indique l’ancrage solide de ces pratiques culturelles dans une subjectivité personnelle et une conscience chrétienne de soi. Elle fait de la chambre le lieu littéraire de la fascination pour le savoir et du cabinet la métonymie du pouvoir d’un roi affaibli auquel elle dénie la représentation d’un roi philosophe ou apprenti philosophe. pour fabriquer le modèle subversif d’une reine savante.

Bibliographie

Sources et Œuvres avant 1800 :

AUBIGNÉ, Théodore Agrippa d’, Histoire Universelle, éd. A. de Ruble, Paris, 1981, tome V (1575-1579).

BRANTÔME, Pierre de Bourdeille, seigneur de, Œuvres complètes, éd. Ludovic Lalanne, Paris, Société de l’Histoire de France, 1881, t. X.

BRANTÔME, Pierre de Bourdeille, seigneur de, « Second Discours sur la Reyne, mere de nos roys derniers, Catherine de Medicis », in Recueil des Dames, Poésies et tombeaux, éd. Etienne Vaucheret, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1991, p. 27-70.

Calendar of State Papers https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/foreign/vol11/pp240-256

DU BELLAY, Joachim, La Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, éd. J.-C. Monferran, Genève, Droz, 2001.

FICIN, Marsile, Discours de l’honneste amour sur le Banquet de Platon, par Marsile Ficin,… à la sérénissime royne de Navarre, [Elégie du traducteur] Traduits de toscan en françois par LE FÈVRE DE LA BODERIE, Guy, Paris, Jean Macé, 1578.

LE FÈVRE DE LA BODERIE, Guy, La Galliade (1582), éd. critique François Roudaut, Paris, Klincksieck, 1993.

LE FÈVRE DE LA BODERIE, Guy, L’Encyclie des secrets de l’éternité, Anvers, Christophe Plantin, 1570.

MARGUERITE de VALOIS, Mémoires et Discours, Éliane Viennot éd., Saint-Étienne, Publications de l’édition de Saint-Étienne, 2004.

RONSARD, Pierre de, « Panégyrique de la Renommée, A Henri troisième, roi de France et de Pologne », Lm t. XVIII(1), 1579.

SEBOND, Raymond, La theologie naturelle de Raymond Sebon, traduicte nouvellement en françois par messire Michel, Seigneur de Montaigne […], Guillaume Chaudiere, Paris, 1581, http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1136

Bibliographie critique :

BAILLIE, Hugh Murray, Etiquette and the Planning of the State Apartments in Baroque Palaces (Oxford, 1967), traduit par Cédric Michon dans le Bulletin du Centre de Recherche du château de Versailles, Articles et études, 2014, https://journals.openedition.org/crcv/12137

BAUDOIN-MATUSZEK, Marie-Noëlle, « La bibliothèque de Marguerite de Valois », Henri III Mécène, Paris, PUPS, 2006, p. 274-292.

BALSAMO, Jean, « Marguerite de Valois et la philosophie de son temps », in Madeleine Lazard et J. Cubelier de Beynac (dir.), Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, Agen, Centre Matteo Bandello, 1994, p. 269-281.

BERRIOT-SALVADORE, Évelyne, « le temps des malheurs, le temps de la philosophie : Marguerite et la vulgarisation des sciences », in Madeleine Lazard et J. Cubelier de Beynac (dir.), Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, Agen, Centre Matteo Bandello, 1994, p. 255-267.

BOLZONI, Lina, La Chambre de la mémoire, modèles littéraires et iconographiques à l’âge de l’imprimerie, trad. Marie-France Merger, Genève, Droz, coll. Titre courant, 2005.

BOURRACHOT, Lucile, « Agen et Marguerite de Valois, Reine de Navarre », in Madeleine Lazard et J. Cubelier de Beynac (dir.), Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, Agen, Centre Matteo Bandello, 1994, p. 61-79.

CHATENET, Monique, La cour de France au XVIe siècle, vie sociale et architecture, Paris, Picard, 2002.

CHEVALLIER, Pierre, Henri III, Paris, Fayard, 1985.

COPPIN, Joseph, « Marguerite de Valois et le Livre des Créatures de Raymond Sebond », Revue du Seizième siècle, T.10 (1923), p. 57-66.

CROUZET, Denis, Le haut cœur de Catherine de Medicis, Paris, Albin Michel, 2005.

DROZ, Eugénie, « La reine Marguerite de Navarre et la vie littéraire à la cour de Nérac », Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne, 1964, (80), p. 77-120.

FRÉMY, Édouard, L’Académie des derniers Valois, Académie de Poésie et de Musique, 1570-1573, Académie du Palais, 1576-1583, Paris, E. Leroux, 1887.

GELLARD, Matthieu, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », 2015.

JESTAZ, Bertrand, « Étiquette et distribution intérieure dans les maisons royales de la Renaissance », Bulletin Monumental, tome 146, n°2, année 1988. p. 109-120, doi : https://doi.org/10.3406/bulmo.1988.3092

https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1988_num_146_2_3092

LA CHARITÉ, Claude et ROY, Roxanne, (dir.) Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2012.

LE ROUX, Nicolas, « La cour dans l’espace du palais. L’exemple de Henri III », dans M. -F. Auzepy, J. Cornette (dir.), Palais et Pouvoir, de Constantinople à Versailles, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2003, p. 229-267. Article édité en ligne sur Cour de France.fr le 1er avril 2008 http://cour-de-france.fr/article266.html

LE ROUX, Nicolas, Les guerres de Religion (1559-1629), Paris, Belin, 2010.

LÉVÊQUE, Pierre, « Aurea Catena Homeri, une étude sur l’allégorie grecque », Besançon, Université de Franche-Comté, 1959, 96 p. (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 27), DOI : https://doi.org/10.3406/ista.1959.1009, www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1959_mon_27_1

ORDINE, Nuccio, Giordano Bruno, Ronsard et la religion, Paris, Albin Michel, 2005.

PERROT, Michelle, Histoire de chambres, Paris, Seuil, 2009, en accès libre pendant le confinement https://fr.calameo.com/read/0059796258f09914837cc .

PETERSON, Nora M., « “Il me prit un frisson si grand”: Writing the Body in the Mémoires and Letters of Marguerite de Valois », Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal 2022 17:1, 56-75.

PLANTEY, Damien, Les bibliothèques des princesses de Navarre au XVIe siècle : Livres, objets, mobilier, décor, espaces et usages, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2016,

RATEL, Simone, « La Cour de la reine Marguerite », Revue du Seizième Siècle 11, 1924, p.1-29, 193-207; 12, 1925, p.1-43.

ROUGET, François, « Les orateurs de « La Pléiade » à l’Académie du Palais (1576): étude d’un album manuscrit ayant appartenu à Marguerite de Valois », Renaissance and Reformation, 31.4, Fall/Automne, 2008, p. 19-40.

SEALY, Robert J., s.j., « The Palace Academy of Henry III », BHR, 1978, t. 40, n°1, p. 61-83

SEALY, Robert J., s.j., The Palace Academy of Henry III, Genève, Droz, 1981.

TIMMERMANS, Linda, L’Accès des femmes à la culture (1598-1715), Un débat d’idées de François de Sales à la Marquise de Lambert, Paris, Honoré Champion, 1993.

TROTOT, Caroline, « Marguerite de Valois et la voix d’Écho », in Catherine Magnien et Éliane Viennot (dir.), De Marguerite de Valois à la reine Margot. Autrice, mécène, inspiratrice, éd. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 33-45.

TROTOT, Caroline, « Catherine de Médicis, figure miroir des Mémoires de Marguerite de Valois », in Guillaume Fonkenell et Caroline zum Kolk (dir.), Catherine de Médicis (1519-1589), Politique et art dans la France de la Renaissance, Paris-New-York, Le Passage, 2022, p. 71-82.

VIENNOT, Éliane, Marguerite de Valois, Histoire d’une femme, histoire d’un mythe, Paris, Payot, 1993.

WOOLF, Virginia, Un lieu à soi, nouvelle traduction par Marie Darrieussecq, Denoël, 2016 Gallimard, coll. Folio, 2020.

YATES, Frances, L’Art de la mémoire, trad. Daniel Arasse, Paris, Gallimard, coll. NRF, 1975.

YATES, Frances, Les Académies en France au XVIe siècle, traduit par Thierry Chaucheyras, Paris, PUF, 1996.

[1] L’ouvrage de référence reste celui d’Éliane VIENNOT, Marguerite de Valois, Histoire d’une femme, histoire d’un mythe, Paris, Payot, 1993.

[2] Elle a fondé à Agen un collège, Lucile BOURRACHOT, « Agen et Marguerite de Valois, Reine de Navarre », in Madeleine Lazard et J. Cubelier de Beynac (dir.), Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, Agen, Centre Matteo Bandello, 1994, p. 70.

[3] Voir le témoignage de Brantôme par exemple épître dédicatoire aux traductions de Lucain, BRANTÔME, Œuvres complètes, éd. Ludovic Lalanne, Paris, Société de l’Histoire de France, 1881, t. X, p. 6-8 et l’article d’Évelyne BERRIOT-SALVADORE, « le temps des malheurs, le temps de la philosophie : Marguerite et la vulgarisation des sciences », in Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, op. cit, p. 255-267.

[4] Simone RATEL, « La Cour de la reine Marguerite », Revue du Seizième Siècle 11, 1924, p.1-29, 193-207; 12, 1925, p.1-43.

[5] Damien PLANTEY, Les bibliothèques des princesses de Navarre au XVIe siècle : Livres, objets, mobilier, décor, espaces et usages, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2016, Eugénie DROZ, « La reine Marguerite de Navarre et la vie littéraire à la cour de Nérac », Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne, 1964, (80), p. 77-120.

[6] Jean BALSAMO, « Marguerite de Valois et la philosophie de son temps », in Madeleine Lazard et J. Cubelier de Beynac (dir.), Marguerite de France Reine de Navarre et son temps, op. cit., p. 269-281.

[7] Voir leur liste sur le site http://www.elianeviennot.fr/Marguerite-dedicaces.html

[8] Marguerite de Valois, Mémoires et Discours, Éliane Viennot éd., Saint-Étienne, Publications de l’édition de Saint-Étienne, 2004, désormais abrégé en M.

[9] Sur cette académie, Frances YATES, Les Académies en France au XVIe siècle, traduit par Thierry Chaucheyras, Paris, PUF, 1996, Édouard FRÉMY, L’Académie des derniers Valois, Académie de Poésie et de Musique, 1570-1573, Académie du Palais, 1576-1583, Paris, E. Leroux, 1887, Robert J., s.j., SEALY, The Palace Academy of Henry III, Genève, Droz, 1981.

[10] M. p. 106-112. Ces scènes ont fait l’objet d’un podcast créé et diffusé par la plateforme AWARE https://awarewomenartists.com/podcasts/les-memoires-de-marguerite-de-valois-lues-par-caroline-trotot/

[11] R. SEALY, op. cit., p. 12.

[12] Liste donnée par R. Sealy, op. cit., p. 12.

[13] Extrait de B.N. manus. italien 1729 : 469-470. Daté Paris, 3 février, 1575/76, cité par R. SEALY, op. cit., p. 5. Notre traduction : « Le roi sérénissime, depuis quelques jours, a commencé après le dîner à se retirer dans un de ses cabinets, qui n’a aucune fenêtre qui l’éclaire, où pour se voir on a besoin d’utiliser des chandelles toute la journée. Là, sa Majesté fait entrer quatre ou cinq jeunes gens de cette ville, qui font profession d’être poètes et d’humanistes, et avec eux, Monsieur le Duc de Nevers, le grand Prieur son frère, Monsieur Pibrac, Monsieur de Sauve, ainsi que des dames, la Reine de Navarre, sa sœur, Madame de Nevers, et la Maréchale de Retz, qui professent tous être amateurs de poésie ; retiré là, il charge un de ces jeunes gens de faire l’éloge d’une des vertus créant de l’émulation pour que chacun termine le raisonnement, proposant l’un après l’autre son argumentation en réponse à ce qui a été dit ; cet exercice consume beaucoup du temps de sa Majesté ce qui donne peu de satisfaction à la Reine mère, et à tout un chacun qui voudrait en un temps si plein de calamités, le voir s’occuper des choses nécessaires à sa Majesté, et non de ces divertissements […] ».

[14] Théodore Agrippa d’AUBIGNÉ, Histoire Universelle, éd. A. de Ruble, Paris, 1981, tome V (1575-1579), p. 3, cité par R. J. SEALY, « The Palace Academy of Henry III », BHR, 1978, t. 40, n°1, p. 61-83, p. 64.

[15] M. p. 103.

[16] M. p. 106-107.

[17] Louis de Balbe de Berton, seigneur de Crillon (1553-1615), dit Grillon, capitaine au service d’Henri III puis d’Henri IV. Il est surnommé « le brave Crillon » par Henri IV.

[18] M. p. 107-108.

[19] On pourrait aussi ajouter la dépêche des Calendar of State Papers du 6 février 1576 racontant simultanément l’évasion du roi de Navarre et les séances de l’Académie qui durent trois ou quatre heures, mentionnant le roi, la reine de Navarre, le Duc de Nevers, la comtesse de Retz et « une ou deux autres dames » autour des poètes et philosophes, https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/foreign/vol11/pp240-256 consulté le 04/05/2023.

[20] François ROUGET, « Les orateurs de « La Pléiade » à l’Académie du Palais (1576): étude d’un album manuscrit ayant appartenu à Marguerite de Valois », Renaissance and Reformation, 31.4, Fall/Automne, 2008, p. 19-40

[21] M. p. 111-112.

[22] Selon Morosini, cité supra, mais la dépêche des Calendar of State papers citée supra situe cependant les séances dans la chambre du roi (chamber).

[23] Monique CHATENET, La cour de France au XVIe siècle, vie sociale et architecture, Paris, Picard, 2002, p. 150 sq et p. 184 sq et Bertrand JESTAZ, « Étiquette et distribution intérieure dans les maisons royales de la Renaissance », Bulletin Monumental, tome 146, n°2, année 1988. p. 109-120, doi : https://doi.org/10.3406/bulmo.1988.3092

https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1988_num_146_2_3092.

[24] B. JESTAZ, art. cité, p. 112.

[25] Nicolas, LE ROUX, « La cour dans l’espace du palais. L’exemple de Henri III », dans M. -F. Auzepy, J. Cornette (dir.), Palais et Pouvoir, de Constantinople à Versailles, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2003, p. 229-267. Article édité en ligne sur Cour de France.fr le 1er avril 2008 http://cour-de-france.fr/article266.html : « Desservi par un escalier particulier, le cabinet est au contraire une pièce réservée aux entretiens particuliers, au repos et aux dévotions privées du prince. »

[26] Voir sur ce sujet l’excellent site https://curiositas.org/definitioncabinet.

[27] Voir Monique CHATENET, La cour de France au XVIème siècle, Vie sociale et architecture, Paris, Picard, 2002 reproduit en ligne « Elévation et plan du palais du Louvre sous Henri III, accompagné d’informations sur la répartition présumée des pièces », https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre#/media/Fichier:Les_appartements_du_Louvre_sous_Henri_III.jpg

[28] B. JESTAZ, art. cité, p. 112, « ordre et règlement que le Roy veult estre gardé tant en sa chambre que au cabinet de ses affaires » du 26 février 1567.

[29] R. SEALY, op.cit., 1981, p. 5 situe ce cabinet au-dessus des appartements du roi et il renvoie à H. M. BAILLIE, Etiquette and the Planning of the State Apartments in Baroque Palaces (Oxford, 1967), p. 186, mais l’article indique qu’on a une belle vue depuis ce cabinet, voir la traduction de l’article par Cédric Michon dans le Bulletin du Centre de Recherche du château de Versailles, Articles et études, 2014, https://journals.openedition.org/crcv/12137 , p. 17.

[30] R. SEALY, op. cit., 1981, p. 6.

[31] C’est très net dans la dépêche des Calendar of State Papers du 6 février 1576: « For all these troubles [événements militaires] the King has used of late to call certain poets and philosophers into his chamber to hear them dispute three or four hours together de primis causis de sensu et sensibili and such like questions ».

[32] Pierre de RONSARD, « Panégyrique de la Renommée, A Henri troisième, roi de France et de Pologne », Lm t. XVIII(1), 1579.

[33] Pierre CHEVALLIER, Henri III, Paris, Fayard, 1985, p. 200.

[34] Ibid., p. 385 sqq.

[35] R. SEALY 1981, p. 171-172 conclut que l’Académie est aristotélicienne plutôt que néo-platonicienne comme le pensait Frances A. YATES, Les Académies en France au XVIe siècle, traduit par Thierry Chaucheyras, Paris, PUF, 1996.

[36] Nuccio ORDINE, Giordano Bruno, Ronsard et la religion, Paris, Albin Michel, 2005, p. 67-74.

[37] Nicolas LE ROUX, Les guerres de Religion (1559-1629), Paris, Belin, 2010, p. 182-185 : « Prudence, secret et mystères ».

[38] DAVILA cité par R. Sealy, op. cit., p. 160 et Ordine, op. cit., p. 72 note 15.

[39] M. p. 111.

[40] Michelle PERROT, Histoire de chambres, Paris, Seuil, 2009, en accès libre pendant le confinement https://fr.calameo.com/read/0059796258f09914837cc .

[41] L’expression renvoie à la méditation sur la question des lieux de création et de savoirs accessibles aux femmes dans l’essai de Virginia WOOLF, Un lieu à soi, nouvelle traduction par Marie Darrieussecq, Denoël, 2016 Gallimard, coll. Folio, 2020.

[42] Les Mémoires de Marguerite de Valois commencent comme une lettre adressée à Brantôme et ils empruntent à l’écriture épistolaire son énonciation ainsi que la vivacité des formes des lettres familières. Par ailleurs, Marguerite de Valois transpose dans ses Mémoires des éléments de sa correspondance, voir notre article, « Marguerite de Valois et la voix d’Écho », in Catherine Magnien et Éliane Viennot (dir.), De Marguerite de Valois à la reine Margot. Autrice, mécène, inspiratrice, éd. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 33-45. En revanche, les lettres écrites pendant l’hiver 1575-1576 n’ont pas été retrouvées.

[43] M. p. 108.

[44] M. p. 106-107.

[45] Brantôme en témoigne à l’époque, « Second Discours sur la Reyne, mere de nos roys derniers, Catherine de Medicis », in Recueil des Dames, Poésies et tombeaux, éd. Etienne Vaucheret, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1991, p. 27-70. C’est une caractéristique essentielle de la reine, Denis CROUZET, Le haut cœur de Catherine de Medicis, Paris, Albin Michel, 2005, p. 105-113.

[46] Voir Nora M. PETERSON, « “Il me prit un frisson si grand”: Writing the Body in the Mémoires and Letters of Marguerite de Valois », Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal 2022 17:1, 56-75 ; nous nous permettons aussi de renvoyer à notre article « Catherine de Médicis, figure miroir des Mémoires de Marguerite de Valois », in Guillaume Fonkenell et Caroline zum Kolk dir, Catherine de Médicis (1519-1589), Politique et art dans la France de la Renaissance, Paris-New-York, Le Passage, 2022, p. 71-82.

[47] Matthieu GELLARD, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », 2015.

[48] Denis CROUZET, Le haut cœur, op. cit., p. 63.

[49] Joachim DU BELLAY, La Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, éd. J.-C. Monferran, Genève, Droz, 2001, II, 3, p. 129.

[50] Ibid., II, 4, p. 131.

[51] Édition utilisée : La theologie naturelle de Raymond Sebon, traduicte nouvellement en françois par messire Michel, Seigneur de Montaigne […], Guillaume Chaudiere, Paris, 1581, http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1136

[52] Marie-Noëlle BAUDOIN-MATUSZEK, « La bibliothèque de Marguerite de Valois », Henri III Mécène, Paris, PUPS, 2006, p. 274-292.

[53] Joseph COPPIN, « Marguerite de Valois et le Livre des Créatures de Raymond Sebond », Revue du Seizième siècle, T.10 (1923), p. 57-66.

[54] Raymond SEBOND, Theologie naturelle, op. cit., p. 5 v°.

[55] Ibid.

[56] M. p. 111, cité supra.

[57] Voir la définition du Dictionnaire de l’Académie française de 1694 : « Enchaisnement ou cercle où sont enfermées toutes les sciences ».

[58] Sur ce mythe et les nombreuses interprétations allégoriques qu’il a suscité voir Pierre Lévêque, Aurea Catena Homeri, une étude sur l’allégorie grecque, Besançon, Université de Franche-Comté, 1959, 96 p. (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 27), DOI : https://doi.org/10.3406/ista.1959.1009, www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1959_mon_27_1

[59] Discours de l’honneste amour sur le Banquet de Platon, par Marsile Ficin,… à la sérénissime royne de Navarre, [Elégie du traducteur] Traduits de toscan en françois par LE FÈVRE DE LA BODERIE, Guy, Paris, Jean Macé, 1578.

[60] R. SEALY, op. cit., p. 73.

[61] Ibid., p. 68.

[62] Guy LE FÈVRE DE LA BODERIE, La Galliade (1582), éd. critique François Roudaut, Paris, Klincksieck, 1993, advertissement aux lecteurs, p. 154.

[63] Ibid.

[64] Guy LE FÈVRE DE LA BODERIE, L’Encyclie des secrets de l’éternité, Anvers, Christophe Plantin, 1570, p. 19, v. 1-8.

[65] Parmi les nombreux textes de l’antiquité étudiés par Pierre Lévêque, le texte de Marguerite entre particulièrement en résonance avec celui des Noms divins (3,1) du Pseudo-Denys l’Aréopagite qui applique l’image de la chaîne d’or à la prière qui permet de s’élever « vers les plus hautes splendeurs d’un rayonnement parfaitement lumineux », cité par Pierre Lévêque, op. cit., p. 44.

[66] M. p. 108.

[67] E. FRÉMY, op. cit., p. 261.

[68] Frances YATES, L’Art de la mémoire, trad. Daniel Arasse, Paris, Gallimard, coll. NRF, 1975 et Lina BOLZONI, La Chambre de la mémoire, modèles littéraires et iconographiques à l’âge de l’imprimerie, trad. Marie-France Merger, Genève, Droz, coll. Titre courant, 2005.

[69] Voir en part. Lina BOLZONI, op. cit., p. 292-300.

[70] Parmi les membres qui assistent aux premières séances de l’Académie du Palais, on compte aussi le Duc de Guise et le Duc de Nevers ainsi qu’Agrippa d’Aubigné, voir R. SEALY, op. cit., p. 12-37.

[71] M. p. 112.

[72] E. FRÉMY, op. cit., p. 214.

[73] E. FRÉMY, op. cit., p. 336-343.

[74] Ibid.

[75] E. FRÉMY, op. cit., p. 336.

[76] Linda TIMMERMANS, L’Accès des femmes à la culture (1598-1715), Un débat d’idées de François de Sales à la Marquise de Lambert, Paris, Honoré Champion, 1993.

[77] Claude LA CHARITÉ et Roxanne ROY (dir.), Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2012.